| アラレ組み治具を作りました。ガイドの位置決めで何度か失敗して作り直しましたが、どうにか完成しました(^_^) |

| 厚さ決め用の基準にするため、端材に12.7mmパターンビットで穴をあける。 |

| 長さ30cmぐらいの1×4材を厚さ13mmぐらいに切る。 |

| 厚さがぴったり12.7mmになるように、サンドペーパーで削る。初めは#60ぐらいの荒めで、厚さが近づいて来たら#120ぐらいで。けっこうしんどいです・・・。下には平らになるように合板を敷いてます |

| ちょうど12、7mmになったかどうかスペーサーに差し込んで確認します。 |

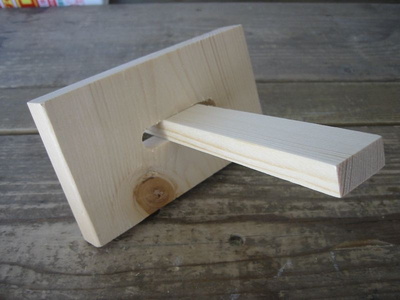

| 12.7mm用の直線切り治具を作ります。ガイドから40mmぐらい突き出して6mmの合板を両面テープで留めます。その後ワンカット。長さは200mmで作りました。 |

| 表にこの様にストッパーをつけます。あまり重要ではありませんが、一応スコヤで直角に取付けます。 |

| 裏にもこの様にストッパーを取付けます。この直角はこの治具の命です。しっかりとスコヤで直角に取付けます。 |

| ガイドにするので12.7mmに揃えた材を長さ20mmぐらいに切ります。高さは12mmぐらいに。

汗を流して削りましたが、必要なのはたったこれだけです。 |

| 直線切り治具の端からぴったり12.7mmのところに20mmに切った材を貼り付けます。後から微調整するかもしれないので、両面テープで。余った12.7mmの材をスペーサーにして位置決めします。 |

| スコヤを使って直角に取付けます。この直角も大切です。取付け位置はストッパーから50mmのところ。 |

| 治具を作る為の治具完成です。これを使ってアラレ組み用の治具を作っていきます。

なんだかまどろっこしいですね。でも、自動カンナなしでもこんな方法で治具が作れますよ(作れるはずです・・・) |

| 1回目にトリマーで削るときに材料の固定が不安定になることがわかり、急遽裏のストッパーを延長しました。 |

| 安定してトリマーがけ出来る様に5.5mmの合板をスペーサーとします。両面テープで貼り付けてます。 |

| 12.7mmのガイドの位置を確認する為、端材を削ってみます。上と右がガイドにぴったりと合うように両面テープで貼り付けます。材は12mmコンパネ。 |

| 12.7mmのパターンビットで一度に5mmぐらいづつ、何度かに分けて削ります。 |

| 2枚削ってみて、はめ込んでみます。ゆるくなく、きつくもなく、無理なくはまるまで12.7mmのガイドの位置を調整します。この調整がこの治具作りの命。私は見切り発車でアラレ組み治具を作り、結局何度かやり直しました・・・

写真より短く削り、根元をはめ込んだ方がいい様です。 |

| テストでOKなら、本番です。

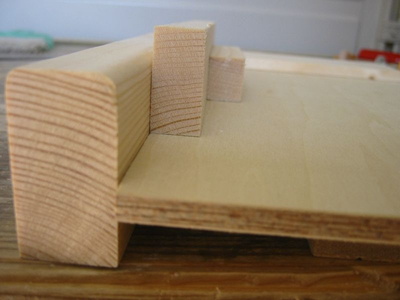

今回は5山の治具にするので、12mmのコンパネを100mm×150mmぐらいに切りパターンビットで加工します。

加工が終ったら2×4の端材に取付けます。10mmぐらい奥の位置に取付けます。コンパネは狂いが少ないかな?と思って使ってみました。 |

| 直線の出た材をくし型の端にぴったりに取付けます。直角はスコヤで。

これでアラレ組み治具の完成です。 |

| 実際にアラレ組みを作ってみます。左端をストッパーに当ててこの様に作業台に取付け削ります。今回はテストなので材は1枚ですが、箱物を作る時は2枚の材を両面テープで貼り付け、2枚を一度に加工します。

12.7mmのパターンビットで習い加工します。 |

| もう1枚の材は山1つ分右にずらして固定します。上から見ながら位置決めすると、案外簡単に出来ます。 |

| アラレ組みの出来上がり。 |

| はめ込んでみました。ちょっと隙間もあるけど、満足の仕上がりです。

19mm厚の板なら20mmぐらい彫り込み、角が少し飛び出るぐらいにして、ボンドで固定した後にフラッシュトリマービットで削るとフラットに仕上がります。 |