| 2005年09月05日 大物の下駄箱です。どうにか工房で組み立てられました。例によっていろいろと失敗しましたが、どうにか完成。 扉もそりやねじれがなく、きっちりと納まりました。手押しと自動カンナのデビュー作ですが、これらの威力は絶大でした。 ダボ金具を使って棚板を受けるなど、新しい事にも挑戦してみました。 |

| ここからは製作風景です。 子供の同級生のご一家がすぐ近くにお家を新築することになり、下駄箱を作らせていただく事に。新兵器の手押しと自動カンナの力で今までとは見違えるような作品ができる事を期待して、製作開始! 手押しや自動で整形するので、仕上がり寸法プラス10mmで荒木取り。 |

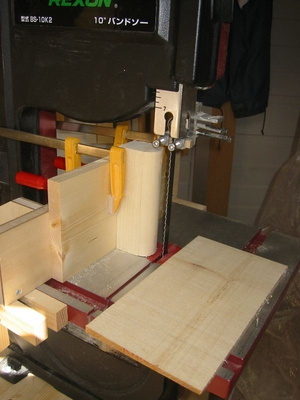

| 足付きの下駄箱なので、側板はかまち組みにします。鏡板用に1×6材を半分の厚さに挽き割ります。写真の板はテストで挽き割った板です。 |

| 挽き割り用の治具を初めて使って挽き割りました。板厚の中心に引いた墨線ばかり見て材を送っていたら下側が治具から離れていたみたいです。所々厚みが違ってます(汗)もっと修行が必要です。 |

| 引き割った材は平らな方を下にして手押しカンナに。これで基準面が出来ます。1×材や2×材を切り出した他の材も軽く手押しをかけて基準面にします。これだけで表面がつるつるになって、高級な材料に変身します! |

| 基準面をフェンスに押し付け、木端を削ります。これで一組の直角が出ます。 |

| 次に板の幅を決めます。今回は仕上がり寸法が50mmの材があったので、丸ノコで51mmぐらいに切り出します。削った木端を基準として寸法を出します。後から自動カンナで正確に50mmに合わせます。 |

| 次は自動カンナ。1×材や2×材は先ほど削った基準面と反対側を軽く削ります。これで両面ぴかぴかになります。鏡板は6ミリが仕上がり寸法ですが、板矧ぎするので7mmぐらいにしておきます。厚みが決まれば次は幅を決めます。写真は足の2×4を70mmにしています。2本をいっぺんに入れて削ってます。こうすればみな同じ幅になります。 |

| これで厚さと幅が決まったので、長さを仕上がり寸法に切り出します。両端とも切る方が直角が出るのでいいです。 |

| 木取り終了。写真ではあまりわかりませんが、角が立っていて、表面はつるつる。今までとはワンランク上の仕上がりです(自画自賛?) |

| 鏡板を板矧ぎします。 |

| 鏡板を自動カンナで両面カンナがけして最終厚さ6mm弱にします。ほんの少しあった目違いも取れて、つるつるです! それにしても自動カンナの威力は絶大です。あっという間に仕上がりました。この前の下駄箱の鏡板を作ったときはサンダーがけで腕がしびれたんだったなぁ・・・(しみじみ) |

| かまち組みのホゾを切ります。ホゾ切り用の治具を使います。 |

| ホゾ穴用の墨付けです。2×4材の縦かまちの中心ではなく、外側ぴったりに横かまちを付けます。 |

| 十字型ストッパー治具と直線治具を使ってホゾ穴をあけます。詳しくはホゾ組みも参考にしてください。 |

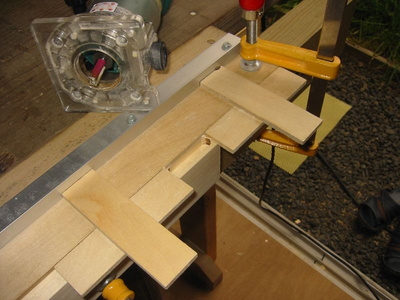

| 縦かまちに鏡板を入れる6mmの溝を掘ります。6mm用の長い直線治具がないので、スペーサー治具を使います。材を4本クランプで止めてパターンビット用直線治具の支えにします。 |

| あっちゃ〜〜!またやってしまいました。両面テープで固定していた直線治具がずれてしまってホゾ穴が途中からぐちゃぐちゃに… でも大丈夫。四角く掘って、同じような感じの端材をボンドで留めました。 |

| フラッシュトリムビットで平らに削って、サンドペーパーを掛けると、ほとんどわからなくなりました(^_^)v |

| 仮組みして鏡板がうまく収まる事を確認後、鏡板を外して1.6mmの丸面ビットで面取りします。他にも組んでしまったらトリマーをかけれないところを全て掛けます。 |

| 棚板は移動できるように、取り外しの出来るダボの金具で受けます。ダボのメス金具を埋める穴の位置を決める為に型紙を作り、4本の足にこの型紙で印をつけます。型紙の下にストッパーの厚紙を貼り付け、足の下に押し付けて位置決めします。 |

| 写真が下手でよく分かりませんが、型紙を材に当てて、ダボのメス金具のセンターの位置にキリで印をつけてます。 |

| ボール盤がないので、垂直に開けるにはこのような道具を使います。先ほど開けたキリの穴にドリルのセンターを当てて、開けます。9mmのダボなので、8.5mmのドリルで開けます。 |

| ダボ金具のオスとメスをねじ込んで(写真の左の状態)ゴムハンマーで叩き込みます。メスの金具がちょうど材に埋まったところでオスの金具を取ればきれいに埋め込めます。 棚板を4個のダボ金具で受けるのは初めて。型紙でダボの位置決めしたので、理論的には位置が合うはずですが、ちょっとドキドキしてます。組み上がってみてからのお楽しみです。 |

| 鏡板を入れて側板を組み立てます。直角には気を付けて。 |

| 天板、底板、仕切り板、扉の材を木取りします。写真は省略。 天板は25mm厚にしました。2×4材から厚さを揃えました。バンドソー、手押し、自動カンナが大活躍です! 板矧ぎしてます。 |

| 天板を仕上がり寸法に切り出したら、角を丸めます。大きい天板なので、25mmRにしました。テンプレートで墨線を引き、その少し外側を丸ノコでワンカット。その後、テンプレートを両面テープで貼り付けてパターンビットで仕上げます。 仕上がったら6Rの丸面ビットで面取りして、#240ぐらいのサンドペーパーを全体にかけてつるつるにします。 |

| 扉用の鏡板を板矧ぎしてます。目違いがなるべく出ないように真ん中を2×2材で押さえてます。 |

| いよいよ組み立てです!ようやく形が見えてきました。これからはどんどん進むので、楽しいですよ〜 それにしても大きいですねぇ〜。幅が1270mmあります。どうにか物置工房で組み立てましたが、外でキズがつかないで組み立てられるように考えた方がよさそうです。 合板と長ボルトで作ったクランプで押さえてます。 |

| 底板の四隅を切り欠きます。長い方は途中まで丸ノコで切って、最後をジグソーで切ると綺麗に切れます。短い方はジグソーのみで切りました。 |

| 側板と前後の横板に底板を受ける桟を付け、下から底板をネジ止めします。 |

| 仕切り板にダボ金具用の穴を開けます。側板の時に使った型紙を使います。足の長さ+棚板の厚さ分だけ下が短くなるので、現物合わせでストッパー用の厚紙を貼り付け、キリで印をつけます。あとは側板の時と同じ様に穴開けしてダボ受けの金具を叩き込みます。 これで、4つのダボはぴったりと合うはずです・・・が、ちょっと不安。 |

| 仕切り板が付きました。上下から木ネジとボンドで留めました。この後、丸面ビットで全体を面取りしました。 |

| 天板を取付けます。ストッパー付きの鋼尺を使うと前後左右を合わせやすいです。 |

| 天板も下からネジ止めです。これで本体が形になりました。 この後、塗装です。いつもの様に薄めのウレタンニスをウエスで刷り込みました。2度塗りしました。 |

| 次は扉です。かまち部分のホゾとホゾ穴を掘ります。ホゾ穴は材を作業台に縦に固定して、十字型のストップ治具を使って掘ります。こちらも参考にしてください。 |

| 鏡板用の溝を掘ります。今回の扉は大きすぎて、6mmビット用の直線治具の長さが足りません(汗)そこで、スペーサー治具とパターンビット用の直線治具を使って掘りました。スペーサー治具を墨線に合わせて置き、パターンビット用の直線治具をスペーサー治具に合わせて置いて固定します。 |

| 扉を組み立て中です。 |

| 現物合わせで本体にぴったりになるように扉を削ります。上下、左右の隙間分も考えてサイズを微調整します。 |

| トリマーで角を軽く面取り。 |

| 丁番用に1mmぐらい掘り込みます。今回は直線治具と十字型ストップ治具を使ってみました。写真ではちょっと分かりにくいですが、作業台を削ってしまわないように、扉と作業台の間に端材を一枚挟んで取付けてあります。直線治具を扉から5〜6mmぐらい離して取付けます。十字型ストップ治具を両面テープで貼り付け、削ります。直線治具と十字型ストップ治具でトリマーをがたつきなく受けてくれるので、掘り込む深さが変わらずに、綺麗に彫れました。 ただ、端材を挟んで扉を固定するのにちょっと手間取りました。縦に材を固定するうまい方法があれば教えてください! |

| 次は棚板です。12mmのシナランバーコアです。下駄箱本体の側板に当たる側は四角く切り欠く必要があります。こんな切断はバンドソーが得意です。3枚ある棚板を両面テープで全て貼り付け、一気に切ります。フェンスを利用すれば、直線に切れます。 |

| 側板にはこの様にダボ金具を取付けてみました。ダボ金具が目立たないのでいいかなと思いましたが、普通につけても大差なかったようです(笑) |

| シナランバーコア棚板の切り口があまり美しくないので、4mmぐらいの板を貼り付けてみました。ぐっと高級感が出たような気も・・・ 貼り付けた板は端材から自動カンナで切り出しました。端材でこんなに綺麗になって大満足! |

| 扉を取付け、裏にマグネットキャッチを取付けます。前に当て板をして、扉をきっちり直線にして、裏からマグネットキャッチを押し当てて位置決めします。現物合わせなので、びったりと決まりました。扉が大きいのでマグネットキャッチは上と下に取付け。 扉のかまち材を手押しと自動カンナで仕上げたので、そりやねじれもなく、ぴったりと納まりました。大満足の出来です! |

| 棚板を入れてみました。あとは取っ手を付けるだけですが、今日はここで時間切れです。 |

| 上の写真のように砂利の上に置いて扉を収めたので、家の中に持って来たら左右の扉の隙間が不揃いになったしまいました(汗)組み立てや扉を収めるときなどは、きっちりと平らなところでやらないと後々失敗するのですね。 という事で、一度扉を外して微調整をやり直しました。取っ手を付けて完成です。 |

| 扉を閉じたところ。左は扉なしです。 |