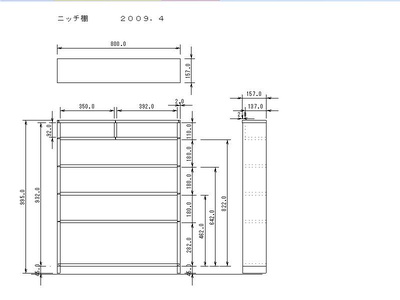

| 2009年4月5日 友達の家は対面キッチンです。対面キッチンの棚板の下のニッチスペースにピタリと収まるニッチ棚を頼まれました。 今回はTomさんお勧めのRootPro CADで図面を書きました。いつもは手書きの適当な図面で作っていました。CADで図面を書いて、手書き図面の寸法間違いが見つかったりして、改めてCADで図面を書く事の重要性がわかりました。これからは出来るだけCAD図面を書く様にしますね! RootPro CADは分かりやすく、使いやすいCADですよ!皆さんも使ってみてください。 図面クリックで大きくなります。 |

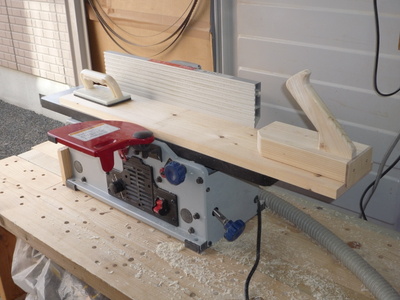

| 荒木取りしたら、手押しで1面の平面を出します。 最近は1面だけ平面を出したところで、この面がピタリと揃う様にして板矧ぎしています。その後もう片方の面を自動で揃えれば、板厚の減少が最小限に出来るかな・・・という考えです。 |

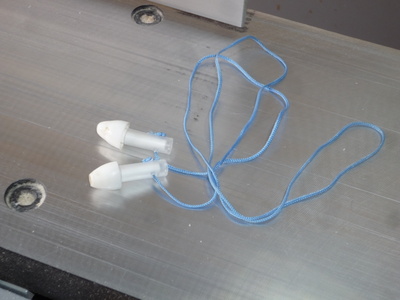

| 手押しをかけるのに耳栓をしてみました。 かん高い音がカットされ、手押しをかけている時の恐怖感がかなり緩和されます。心に余裕を持って作業が出来、これはお勧めです。(今更ながらですが・・・) |

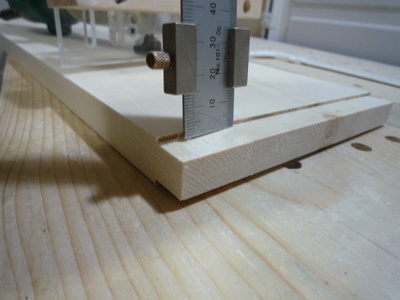

| 手押しで木端をざっと削りました。長さ800mm〜900mmの材ですが、手押しだけでは板矧ぎ出来るだけの直線が出せなかったので、手押しをかけた後にトリマーで直線出し。 19mmのパターンビットとパターンビット用の直線切り治具で。 削るのはほんの少し、0.5mmぐらいです。 |

| 板矧ぎ。 |

| 側板2枚、天板、底板、棚板が4枚の合計8枚+仕切り板など小物数枚。 クランプ総動員でもこれだけの枚数は一度には板矧ぎ出来ず、あと2枚ぐらい残ってしまいました。 次の休みには本木取りしたいので、それまで朝の30分木工で残りを板矧ぎする予定。 今日はこれまでです。 |

| 2009年4月11日 ここ2〜3日、朝の30分木工で残りの材を板矧ぎしていました。 今日は朝から本木取り。幅決めは写真の様に直線切り治具と手持ち丸ノコで。 |

| 節に大きな欠けがあったので、補修しました。 |

| タモのおがくずを瞬間接着剤で固めて、サンディングブロックで平らにします。 |

| 補修終了。十分使えるレベルになりました(^_^)v |

| 水引きして、オービタルサンダーで1度目のサンディング。#180のサンドペーパーで。木端と木口はサンディングブロックで。 |

| 棚板と底板にホゾを切ります。 罫引きで端から15mmのところに罫書きます。 |

| ホゾ穴掘り治具をフェンスにして削って行きます。材の向こう側には端材を当てて欠けを防止します。 |

| 1度目に削るのは1〜2mmぐらいの深さにすると角がきれいになるそうなので今回やってみました。 |

| 肩口はこの様に端材を支えにして削ると安定して削れます。 |

| 6mm幅、15mm長さの肩付き平ホゾ完成。まずますの仕上がりでしょ! |

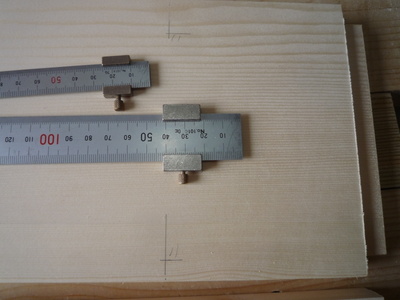

| 2009年4月12日 今日は朝から天気が良かったので、どこかに遊びに行こうと思っていましたが、外に出てみると風が強く、おまけに冷たい風で遊ぶにはイマイチ。こんな日は工房にこもって木工に励みましょう(^_^) 側板に棚板用のホゾ穴を開けます。鋼尺ストッパーを使って、きっちりと墨線を引きます。 ホゾ穴を掘る場所を間違えないように斜めに線を引いてあります。今まで何度も間違えて掘っています(汗) |

| トリマービット用の直線治具と十字型ストップ治具を使ってホゾ穴掘り。 |

| 棚板4枚+底板用のホゾ穴掘り終了。 |

| 角をノミでさらって四角くします。ノミの使い方もだいぶん慣れてきました。 |

| 2度目の水引き後にサンディング。#180、#240、#320と番手を上げて削っていきます。木端もサンディングブロックで丁寧に仕上げます。 |

| 底板と棚板の前面を1.5mmRの丸面ビットで面取りします。 一番上の棚板には仕切り板を入れるので、これのみ仮に仕切り板を入れた状態で面取りしました。 |

| さ〜〜て、いよいよ組み立て開始。 |

| かなり時間がかかりましたが、どうにか組み立て終了しました。ふ〜〜〜 1枚ごとに棚板がホゾ穴に収まるかどうかの確認のみで、全体を組み立てての仮組みはしていなかったので、組み立ててみると2枚目、3枚目・・・の棚板がなかなか入りません(汗) 何箇所もホゾがある場合は、それぞれのホゾは少し緩いぐらいにしないとスムーズに組み立てられないのですね。勉強になりました。 今回はクランプで締め付けてどうにか組み立てられたので、一安心です。 |

| 2009年4月16日 今日も寒かった〜〜!朝方は雪がちらほら舞い散ってました(汗)。一日中気温が上がらず、最高気温でも10℃行かなかったようです。 さて、先日の続きを。 天板に側板と仕切り板を入れる溝を掘ります。墨付けは全て現物合わせ。組み立てた本体の寸法を測って天板に罫書きました。 今回はきっちりと図面を書いていますが、組み立てるとどおしても図面どおりにぴったりの寸法にはならないので、現物合わせがいちばんです。 |

| こんな感じで仕切り板が入ります。 |

| 天板取付け中。 奥行き150mmぐらいの狭い棚ですが、棚板と天板の両端をクランプしただけではどうしても真ん中がピタリと締まらないですね。中間を1〜2mmぐらい厚くした当て板を作る必要がありますね。これは宿題という事にしておきます。 |

| 本体組み立て終了。 次回からは一番上の段に入れる引出しを作ります。 奥行きが150mmぐらいしかないので、引出しを引くとあっという間に全て出てしまって下に落としそうな気もしているんですよね・・・。端まで引いたら止まる様な、ストッパーのいいアイディアがあれば教えていただきたいです。 |

| 2009年4月28日 引出しの部材を木取りしました。 荒木取り後、自動で材の幅を決める為に、木製クランプで挟みます。 |

| 板厚13mmにしましたが、木製クランプで挟めば材が2枚でも安定して幅を揃えることが出来ました。木製クランプはGOODです! |

| 木取り終了。今日はここまでです。 明日も休みなので、続きが出来ると思います。 |

| 2009年4月29日 昨日とは打って変わって暖かな1日です。5月下旬の暖かさだとか。工房の扉全開で気持ち良く木工が出来した。外での焼肉もそろそろで来そうです・・・ 引出しのホゾ加工にかかります。 先ずはホゾ切り。ホゾは6mm幅、長さ8mmにしました。 |

| 続いてホゾ穴掘り。 |

| 底板を入れる溝を掘ります。4mmRのエンドミルで。 |

| 仮組みして引出しを入れてみると、ちょっときつかった。前板のホゾ穴に埋め木をして開け直しました。 前板にホゾ穴を開ける前に、一度仮組みして引出しを入れてみればよかったです。 |

| 仮組みしてみました。上下さかさまです。 |

| 仮に入れてみました。前板の下が数ミリ棚板の下に飛び出しているので、ここを引いて出し入れします。 出し入れしてみましたが、上下が若干きついかな?しばらく家の中で材を乾燥させてから、最終的に微調整しようと思います。 |

| 2009年5月10日 この時期は家庭菜園の畑の世話もあり、なかなか木工の時間が取れません。久しぶりに今日、午前中少し出来ました。 引出しの隙間の微調整をしました。 上部の隙間の左右のバランスは側板の底を手押しで削って調整。その後、上部の隙間が思った幅になる様に前板、側板、向こう板の上部を手押しで削って調整。 |

| 後ろから撮影。向こう板の底は1mmぐらい多めに削って引っかからない様にしてあります。 |

| 引出しのストッパーをどうしようか考えていたところ、Fine Wood Workingの最新号(No.205)にグッドタイミングで出ていたので、これを参考にしました。 向こう板の上部をトリマーで削ります。 |

| ストッパーには穴を開け、ビスで留められる様にします。 |

| ストッパー部を組み立てた場合のイメージはこんな感じです。 ストッパーは天板の裏側前方にネジ留めします。引出しを入れる時は写真の様にストッパーを縦にして入れます。 |

| 引出しが入ったらストッパーを横に回し、ストッパーの役割をさせます。 これで、必要な時は引出しを抜く事も出来ます。 |

| 2009年5月14日 ストッパーを実際に天板裏に取付けました。 引出しを入れる時はこの様にストッパーを縦にして入れます。 |

| 引出しを入れたらこの様に横にします。 |

| 分かりにくいですが、引出しを入れているところ。上が天板、下が向こう板です。 |

| 引出しを入れて、ストッパーを横にしたところ。この状態で使います。 |

| ストパーの塩梅も良かったので、引出しを分解し、前板のみ塗装しました。オスモのパインです。 側板を接着するところはマスキングテープで養生して塗装が付かない様にしています。 |

| 2009年5月23日 前板塗装からだいぶん日にちが経ってしまいましたが、引出しを組み立てました。少しずつ形になって来ましたよ! あとは本体の塗装のみ。完成までもう一息です! |

| 2009年6月7日 ニッチ棚の続きをします。なんだか久しぶり。 前面下部の飾り板を接着しました。ありったけのクランプで締め付けましたが、外してみるとクランプの跡が付いていました(汗)。当て板をして締め付けるべきでした。 水引きしてどうにか目立たなくなったので良しとしました。 写真は上下さかさまです。 |

| この棚は自立させるには奥行きが狭く、ちょっと不安定。設置場所は対面キッチンのカウンターの下なので、高さ調節する金具を取付け、カウンターの下部にニッチ棚の天板を押し当てて動かない様にします。 |

| 高さ調節金具の取付け。 側板が短いのは、横から手を入れて調節できる様にした為です。ここには小さな側板を作って磁石で留める予定です。 |

| 2009年6月11日 本州は梅雨に入ったようです。梅雨のない北海道ですが、今年はなんだか雨模様の日が多く、今日も雨。畑仕事はお休みで、木工に打ち込めます(^_^) さて、一気に完成させますよ! 天板の後ろを45度のビットで少し大きめに面取りします。設置した時に対面キッチンのカウンターと壁にピタリと着く為、角が邪魔にならない様にです。 |

| 後付け用の側板にネオジム磁石を埋め込みました。錐の先にあるのが埋め込み前の磁石です。小さいのに強力! |

| 本体側には磁石が当たる位置に釘を打ちます。 |

| 取付けて見ました。パチン!とくっついていい感じです。 木目が合ってませんね・・・。同じ側板から切り出せばよかったです。色を塗れば目立たなくなるので、これで良しとしましょう。 |

| 塗装の前に、全体を#320のサンドペーパーでもう一度サンディングして最後の仕上げ。塗装はオスモのパインです。パインの上にノーマルクリアを塗って仕上げました。 オスモは乾燥が速いので、2度塗りしても1日で仕上げられます。仕上がりもつるつるで気持ちいいですよ〜〜! |

| 側板下部の様子。ま、こんなもんでしょう。 |

| はい!完成です。 |

| 最上段には2つの引出しがあり、箸などの小物を入れられます。 4月5日に作り始めたので、かれこれ2カ月以上経ってしまいました。皆さん、長い間お付き合いありがとうございました。 |

| 2009年6月14日 3つ上の写真を眺めていて、ハタと思った。「幅木って必ず付いてるよな・・・」。友達に電話で聞いてみると、やはり取付けるところにも幅木が渡してあるとの事。このままでは壁に密着できないので、背側の下を削る事に。 トリマーで削ってます。 |

| 今度こそ完成。段欠きした所に幅木が入ります。 |

| 2009年7月12日 ニッチ棚が完成してからかなり経ってしまいましたが、ようやく友達(アメマスくん)のところに納品して来ました。アメマスくんのブログでも紹介してくれたので、ご覧ください。 設置前。 |

| 設置後です。ニッチ棚の天板が対面キッチンのカウンターを下から押し上げるようにして固定しています。 |

| この写真だと良くわかりますね。上の引出しには箸などの小物を入れています。 |

| 下部のアップ。幅木もうまくよけて壁にぴたりと付いています。 |