| 2007年07月06日 鏡板の周りを飾り面取りして、ちょっと素敵なかまち組みの扉にしました。ホゾ切りの時の小技などもあるので、今回まとめてみました。 |

| 木取りした材料。扉3枚分です。 |

| ホゾとホゾ穴、どちらを先に?という話はよく聞きます。私はホゾを先、ホゾ穴はホゾに合わせて開けてます。このほうがホゾ穴の肩口の長さを現物合わせできるので楽チンです。 ホゾ切り治具でホゾを切ります。ここで小技を。 ホゾ切り治具を定規にして、材にあらかじめカッターで切れ目を入れておきます。4周とも。切れ目を入れるのは0.5ミリぐらい外側(10mmのホゾならば9.5mmぐらいのところ)に。 |

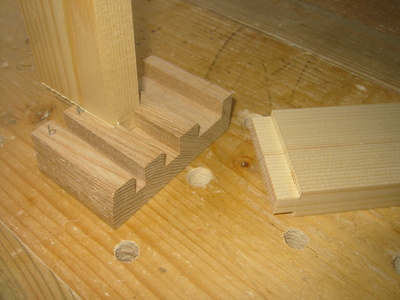

| ホゾを切ったところ。普通ならささくれが派手に出るのですが、小技のおかげでほとんど出てません。このまますぐに使えます。 この小技はN♪Familyさんに教えていただきました。 |

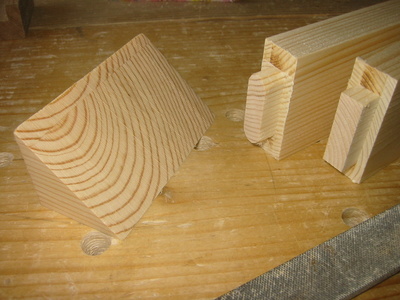

| 硬木によく使うビット数種類で溝を彫っておいたものを作ってあります。これを厚さの定規にしてホゾの厚さを決めます。 |

| 肩口は10mmぐらい削ります。 |

| ホゾ穴もトリマーで掘るので、ホゾの肩を丸めます。これがけっこう大変。こんな簡単な治具でも、これに押さえつけて削れば安定し、力を入れて削れます。 |

| ホゾ穴を掘ります。直線切り治具を鋼尺ストッパーを使って位置決め。微調整は実際に材をセットしてほんの少しだけ削ってみて刃がセンターになるようにします。 |

| 十字型ストッパー治具を使ってホゾ穴の幅を決めます。 |

| ちょっと分かりにくいですが、右側は端材でストッパーにしてます。同じ位置に何本でもホゾ穴を開けられます。 私はかまち材の表になる面に印を付けておき、その面をフェンスに当ててホゾ穴を開けるようにしてます。これで組み立てたときに段差が出る事は少なくなるはずです。 |

| 同じ位置のホゾ穴をすべて開けたら、今使った十字型ストッパー治具をそのまま使い、今度は反対側のホゾ穴を掘ります。写真では左側がストッパーになってます。これで全てのホゾ穴が同じ幅になります。 |

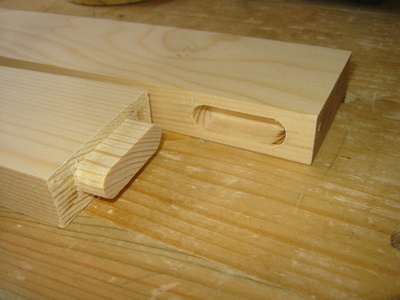

| ホゾとホゾ穴。 |

| 鏡板を入れる溝を掘ります。6mm用の長い直線切り治具がないので、パターンビット用直線切り治具を使います。鋼尺ストッパーで位置決め。 |

| こんな感じです。 |

| 仮組みして面取りします。外側は最後に微調整で削るので、この段階は内側のみ。 |

| 現物合わせで鏡板のサイズを決めたら周りの飾り面取りをします。今回は鏡板の厚さを12mmにしました。鏡板とかまち材が面イチになるようにするには、このぐらいの厚さがちょうどいいです。 まずはストレートビットで端から5mm削ります。ここがかまちに入り込む部分です。残す厚さは6mm弱。 削る順番は木口側から。木口側はささくれが出やすいのですが、もし出ても次に木端側を削るのでささくれが削られて致命傷になりません。 |

| 今回の主役はこれ。9.5mmRのコアボックスビット。大きければ大きいほどいいと思います。 |

| 削った肩口から45mm内側にパターンビット用直線切り治具を固定。位置決めには鋼尺ストッパーを使います。 これで、コアボックスビットのセンターが今削った肩口に来ます。 |

| コアボックスビットで削ったところ。高さは段差が出ないように微調整します。削る順番は木口から。 どうでしょうか?なかなかエレガントなラインだと思いますが(自己満足) |

| 組んでしまうと鏡板とその周りのかまち材に塗装することが出来なくなるので、この段階で塗装してしまいます。 かまち材は仮組みして内側の鏡板が入る面のみ塗装します。他の面は微調整後、最後に塗装します。 奥は塗装した鏡板。 |

| 完成後の角部分のアップ。 |

| 全体像。飾り面取りはもう少し幅があった方がかっこいいですが、専用のビット無しにこのくらい出来たら良しとしましょう。 |

| 仮に置いてみました。かまち部分は微調整後に塗装します。今は2トーンになってますね。 |