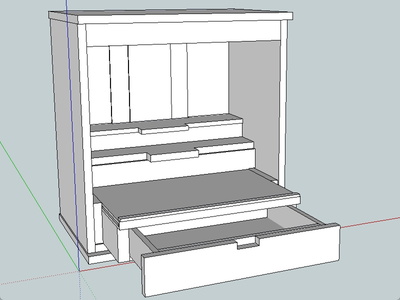

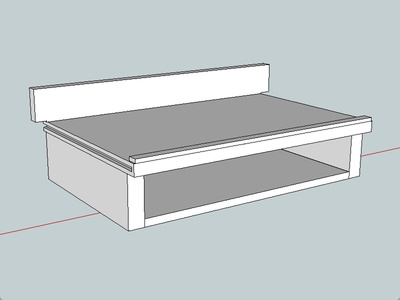

| 2025年6月24日 先日、父親が亡くなりました。 高齢だったので、明るい葬儀でした。 四十九日までに仏壇を作る事にしました。 おばあちゃんの仏壇、お父様の仏壇と作り、3作目なので、サクサクと作れると思います。 お父様の仏壇を基本にして幅を狭めて設計をやり直しました。 全体図。 |

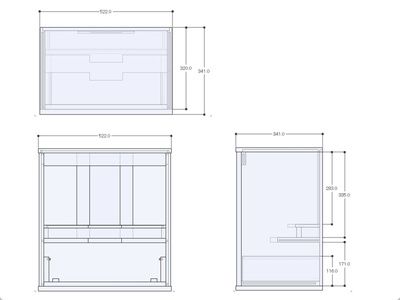

| 三面図。 |

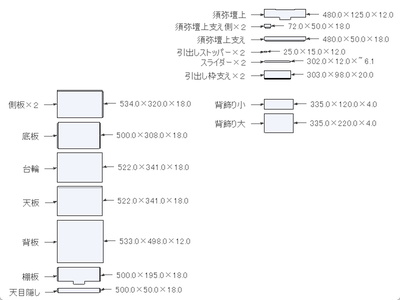

| 本体の木取り図。 |

| 荒木取りしました。 |

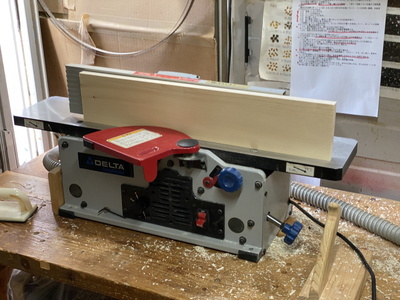

| 2025年6月26日 木作りします。 手押しで基準面を出します。 |

| 自動カンナで厚み決め。 |

| 手押しで木端の矩を出します。 |

| 今日はここまで。 次は板矧ぎです。四十九日までには完成させたいですが、焦らずに進みます。 |

| 2025年6月28日 板矧ぎをします。 板目や節を見ていい順番に並べます。 |

| 木口に並べる順番(1、2、3等)と表にする向き(↑で)を書き込みます。 最後に自動カンナをかける向きを黒丸で書き込みます。向かって左は上に黒丸、右は下に黒丸を記入します。 |

| 黒丸の面をフェンスに押し当てて押しカンナをかけます。 少し手間がかかりますが、こうすると手押しカンナのフェンスの矩が狂っていても矧いだ時は平面に矧ぐ事が出来ます。 |

| 板矧ぎ終了です。 |

| 2025年6月29日 一晩経ってボンドが充分乾燥したので、水引きしました。 |

| 気温が高く、水引きした材もすぐに乾燥したので、数時間後にはサンディングができました。 あらかじめ板矧ぎした部分にはみ出たボンドや細かな目違いをランダムアクションサンダーで削ってみました。次のオービタルサンダーがけがスムーズに進んだので、これからもこうすると良さそうです。 サンドペーパーの番手は#180。 |

| 続けてオービタルサンダーをかけます。 サンドペーパーの番手は#180。 ホゾ加工などを行い、最後に組み立てる前に再度#180、#240とかけて行きます。 |

| 背板は手持ちの5.5mmのシナベニヤを2枚接着して11mm厚にして使います。 大きめに切り出し、ボンドで接着しました。 クランプ、当て板、レンガの重しで圧着中。 |

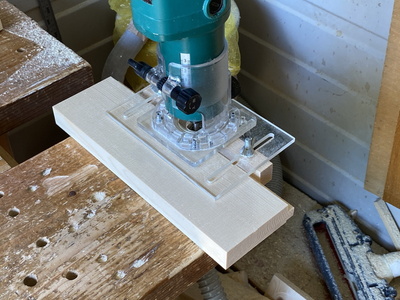

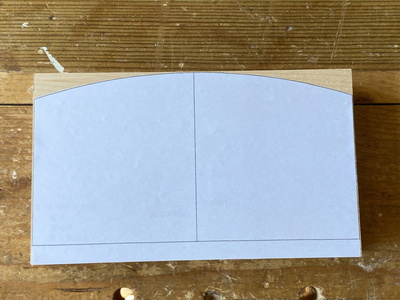

| 2025年7月1日 棚板の前面の飾りを加工します。 前回作ったテンプレートを使います。 テンプレートを当てて鉛筆で墨線を引きます。 |

| バンドソーで墨線の1〜2mm外側をカット。 |

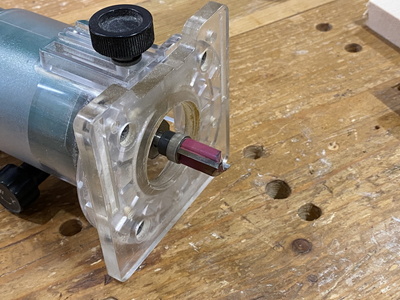

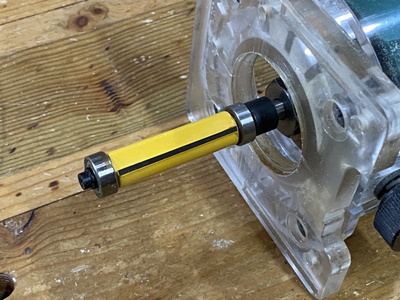

| 今回の新兵器、6mmスパイラルビットのフラッシュトリムビット登場。 |

| テンプレートに沿って削って行きます。 |

| 反対側は12mmのパターンビットで。 材に対して順目になる様にビットを使い分けます。 |

| テンプレートに沿って削ります。 |

| きれいに削れました。 6mmスパイラルビットのフラッシュトリムビットを初めて使いましたが、削っている途中に材がむしれるような感覚はなく、削った面は比較的きれいに仕上がりました。 でも、ビットの径が6mmと細いので、12mmのビットと比べると、削っているときの安定感が少し足りない感じがしました。なるべく径の太いビットで削るのが正解だと思います。 6mmスパイラルビットのフラッシュトリムビットは仕上がりがきれいなので、最後の仕上げにひと削りするときに使うのがいいような気がします。 |

| 2025年7月5日 ホゾを作ります。 10mm用ホゾ作り治具で。 |

| 四方胴付きホゾ。 ホゾはセンターからずらしてあります。 |

| ホゾ作り終了。 |

| ホゾに合わせて棚板用のほぞ穴を開けます。 6mmのエンドミルと直線切り治具、十字型ストップ治具で。 |

| 続けて前面の桟のホゾ穴。 |

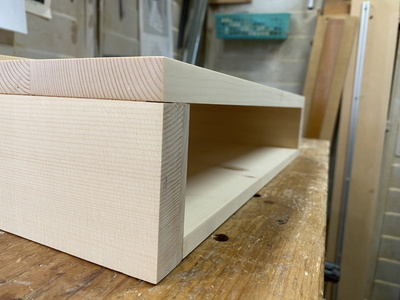

| 底板用のホゾ穴も開け、仮組みしてみました。 いいんでない! |

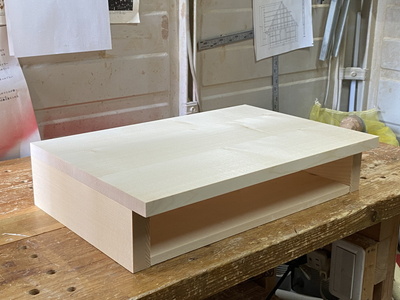

| 組み立てました。 矩には気を付けて締め付けました。 |

| 2025年7月6日 組みあがった本体に現物合わせで穴位置を決め、天板にホゾ穴開け。 |

| 天板の後ろに背板を入れる溝を掘りました。 19mmのビットで削ったので、角は鑿で落としました。 |

| 仮組み。いいんでない! |

| 当て板を当てて天板を本体に接着しました。 |

| 2025年7月8日 本体が大体形になったので、次は引出し用の枠を作ります。 全体図。 |

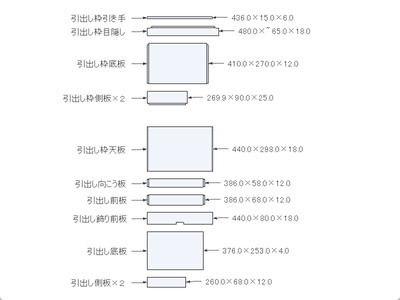

| 木取り図。 |

| 枠の左右は25mm厚にするので、木作りした1×材を3枚合わせて接着して54mm厚ぐらいにします。 |

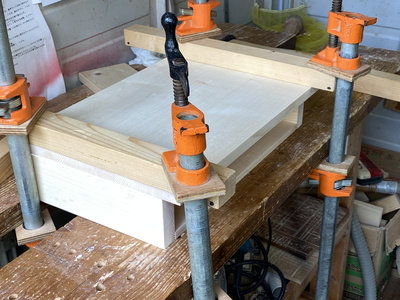

| クランプで圧着します。 |

| 板矧ぎもしました。 |

| 2025年7月10日 引出し枠の側板は25mm厚。3枚接着した材を挽き割り、自動カンナで厚みを仕上げます。 |

| ホゾを作ります。10mm用のホゾ作り治具で。 |

| ホゾは天板の溝と干渉しない様に内側にずらしてあります。 |

| 天板にホゾ穴開け。 |

| 仮組みしてみました。いい感じ。 |

| 水引きしました。 |

| 午後になって水引きが乾燥したので、サンダー掛け。 |

| 組み立てました。 |

| 2025年7月12日 またまたやってしまいました。 引出し枠の天板は奥側を10mmずらすはずでしたが、面一に組んでしまいました。 |

| あわてず騒がず、10mm厚の板を接着してリカバーしました。 |

| 引出し枠の支えは現物合わせで厚みを決めました。 1mmぐらい隙間が開く様にしました。 |

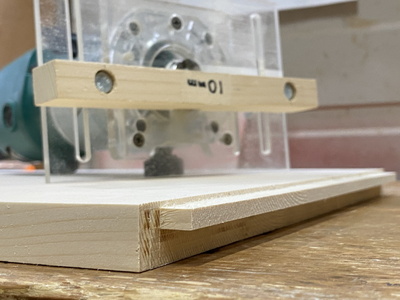

| 引出し枠の天板に雇いざねを入れる溝を掘ります。 |

| 同じセッティングで引出し枠の支えにも溝を掘ります。 これで引出し枠を入れた時に天板が引出し枠の支えとぴたり面一になるはずです。 |

| 雇いざねは硬木のタモで作りました。 |

| 仮組みしてみました。引出し枠はスムーズに出し入れ出来そうです。 |

| 引出し枠の支えにビスの下穴を開け、プロメンで面取りしました。 |

| 前側のみ軽くボンドを付け、コーススレッドで固定しました。 |

| うまく収まりました。 |

| 引き出してみます。 押し込む時に少し引っかかる感じがしたので、左右の奥の角を少し丸めました。 出し入れしてみましたが、これで良さそうです。 |

| 引出し枠の目隠し板のホゾの左右を落とします。 バンドソーで大まかに切り取ります。 |

| 仕上げはトリマーテーブルで。 久しぶりにトリマーテーブルを使いましたが、刃物が上を向いて回っているのはちょっと怖いですね。私には手持ち作業が向いている様です。 |

| 取り付けました。 |

| 最後に手前の引手を張り付けて引出し枠は完成です。 次は引出しを作っていきます。 形が見えてくるとどんどん楽しくなってきますね! |

| 2025年7月15日 台輪を取り付けます。天板と少しでもずれると目立つので、位置決めは慎重に。 |

| 引出しの木取りをしてホゾ、ホゾ穴を作りました。 |

| 一番下の材(側板)のホゾ穴開けを失敗しました。でも、飾り前板を取り付けると見えなくなる所なので、このまま作業を進めます。 |

| 組み立てました。対角線の寸法を測り、矩には気を付けました。 |

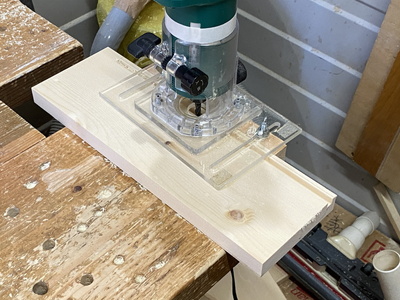

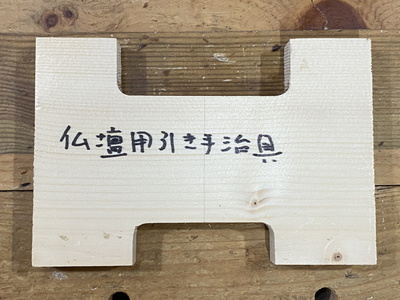

| 午後からは引出しの飾り前板の加工。 お父様の仏壇で使った仏壇用引手治具を使います。 |

| 小さい方の型枠で罫書き、バンドソーで2mmぐらい内側を切断。 |

| 12mmRのビットの両側にベアリングが付いたビットが活躍します。 |

| 向かって左側はパターンビットで、右側はフラッシュトリムビットで削り、常に木目に順目になる様に削ります。 こうすると、削った角の焼けも少なく、きれいに仕上がります。 |

| 裏側から一回り大きな型枠で削って引手部分を作ります。 |

| こんな感じで仕上がりました。 |

| 仮組みしてみました。いい感じ! |

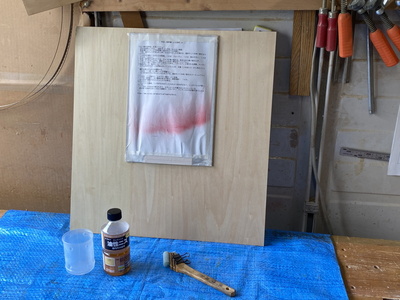

| 2025年7月17日 塗装します。 少し薄めた油性のウレタンニスをスポンジ刷毛で塗って行きます。 |

| 全て塗装終了。 乾燥したら軽くサンドペーパーをかけて表面をつるつるにしてから2度目、3度目と塗って行きます。 |

| 2025年7月21日 二晩かけて三回の塗装が終了。 引出しに飾り前板を取り付けます。 |

| 飾り前板を引出しの上のツラに合わせます。 |

| 左右もぴたりと合いました。 |

| 背板の飾り板は広葉樹で。 ブラックウオールナットとメープルにしました。 |

| 2025年7月22日 ブラックウオールナットとメープルを貼り付け、乾燥してから背板に貼り付けました。 懐の深いクランプがないので、当て板を当てて押さえました。 |

| 塗装します。 飾り板は塗装しないので、養生テープとコピー用紙で養生しました。 一度塗装した後、サンドペーパーをかけてからもう一度塗装して仕上げます。 |

| 2025年7月24日 棚の2段目、須美檀と呼ばれている部分を作ります。 最初の設計では1段目の棚と同じ形で作る予定でしたが、変更して緩くカーブを描いた棚にしました。 木作りしたメープルに印刷した図面を貼り付け。 |

| バンドソーで荒く切り取ります。 |

| ディスクサンダーで削って形を作ります。 |

| きれいに出来ました。 |

| 背板を付けて完成です! ブラックウオールナットとメープルの色の対比がいい感じです。 |

| 須美檀のバランスもよさそうです。 |

| 使う時はこの様に引き出して仏具を置きます。 市販の仏壇は例外なく扉が付いていますが、おばあちゃんの仏壇を使ってみて扉は開きっぱなしで閉じる事はないので、なくてもいいかな・・・と思い、今回は付けませんでした。 使ってみて必要なら後から取り付けます。 |

| 2025年7月26日 仏具を置いてみました。 いい感じです! |

| 我が家のやんちゃ犬きなこも参加。 |