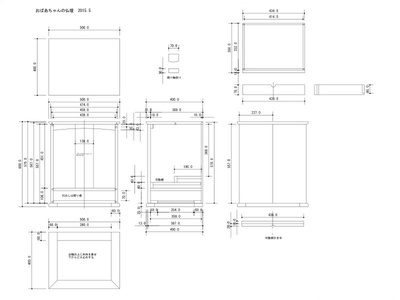

| 2015年5月23日 同居していた義理の母が先日亡くなりました。 突然の事でしたが、どうにか通夜、葬儀などが終了。一段落しました。 葬祭場の紹介で仏具屋の営業の方とお話したのですが、その方は以前大工だったとの事で、仏壇の自作は有りか無しか・・・みたいな話に。 亡くなった方の魂を入れるのは位牌や掛け軸であり、仏壇は単なる入れ物なので、どんな物でも仏様に失礼には当たらないとのお話でした。 それならば仏壇、手作りしましょう! 納期は最大四十九日まででかなりタイトですが、やってみる事にしました。 図面。クリックで大きくなります。 |

| 手持ちのタモ材をメインに、シンプルな仏壇を目指します。 10年ほど前に購入して積んであったタモの荒材を引っ張り出してきました。 |

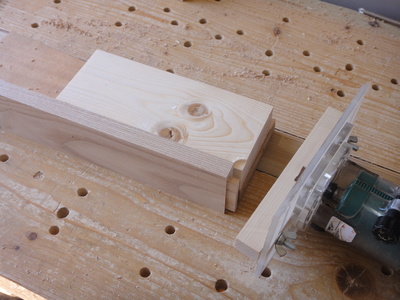

| タモ材の幅が200mmぐらいあり、そのままでは手押しにかかりません。自動カンナで基準面出しをしてみました。 |

| ちょっとねじれがある材は楔を入れてガタつかない様にして自動をかけました。 材の厚みが30mm以上あるので、歪みは出ないかなと思いましたが、やはり完全に平らにはなりませんね。 |

| 自動での基準面出しは諦め、材の幅を半分位に切断。 |

| 手押しで基準面出し。 一発で気持よく基準面が出ました。 こんなチープな手押しですが、今回は手押しの偉大さを再確認しました。次回からは迷わずに手押しをかける事にしますね! |

| 桟を挟んで下駄箱の上にしばらく寝かせて歪みを出します。 家の中は乾燥しているので、シーズニングにはいい環境だと思います。 |

| 2015年5月24日 昨日に比べて桟で積んだ材の背が高くなっていますね。扉と背板をメープルで荒木取りしました。 タモとは違い、真っ白で木肌も美しいです。タモの本体とメープルの扉。どんな表情を見せてくれるのか楽しみです。 これで荒木取りは終了。この状態で1週間ぐらい寝かせます。 |

| 2015年5月31日 昨日と今日でだいぶん進みました。 材は一週間寝かせたので、少し歪みが出ました。手押し、自動で木作り。 材は荒材の時は厚さ30mm以上。木作りした後でも20mm以上取れました。今回、仕上がり厚みは18mmを目指しましたが、どんどん削っているともったいなくなり、18.5mmで終了しました(貧乏性です・・・) |

| 今回は初めての本格的な広葉樹の作品。おばあちゃんに怒られない様に持てる技術をすべて注ぎ込みます(笑) 板矧ぎ開始。 板を矧ぐ順番を決めたら目印の○印を付けます。上の材は表側、下の材は裏側に。 手押しにかける時は○印を手前にしてかけます。 これで手押しのフェンスの矩が狂っていても矧いだ時には平らになります。 |

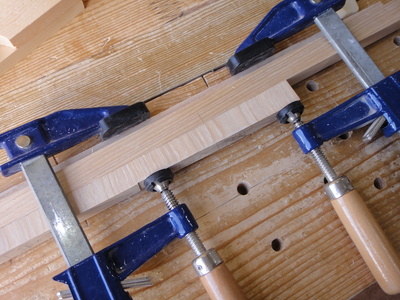

| 材がへこまない様に当て板を当て、板矧ぎ。 クランプは表と裏にかけ、バランス良く。 |

| 材の長さ、幅を決め、本木取り終了。 |

| 次にホゾを作ります。 自作罫引きで罫書きます。 |

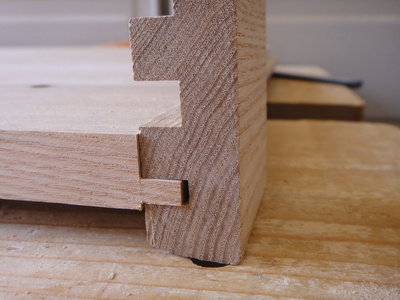

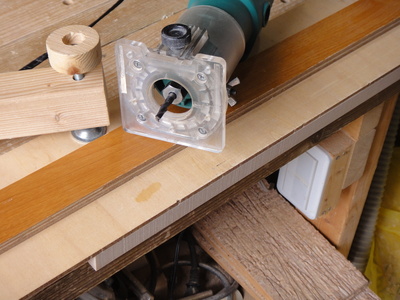

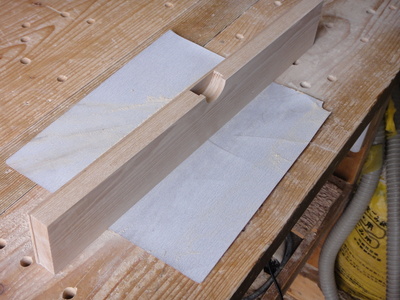

| 10mmホゾ作り専用ホゾ穴掘り治具でホゾ作り。 向こう側にはむしれ防止の当て板を当てています。 |

| ホゾ厚み決め治具でホゾの厚さを確認。 今回は6mmにしました。 |

| しっかりと矩の出た端材をガイドにして肩口を削ります。 |

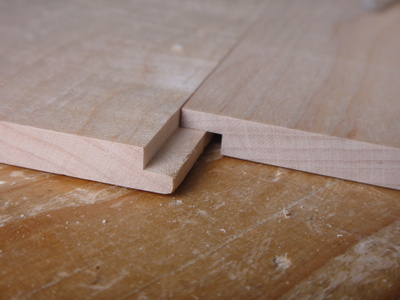

| ホゾ作り終了。 |

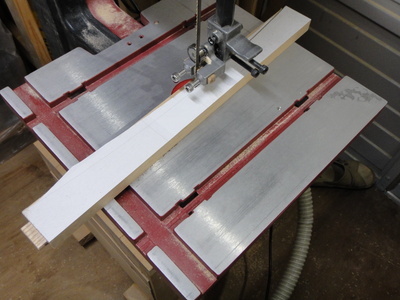

| 側板の後ろは背板を入れるのでホゾの肩口は10mm短くしました。 トリマーではそんなに削れないので、バンドソーで切り取りました。 少し耳を残してノミで仕上げ。 |

| 段差もなく、いい感じ。 |

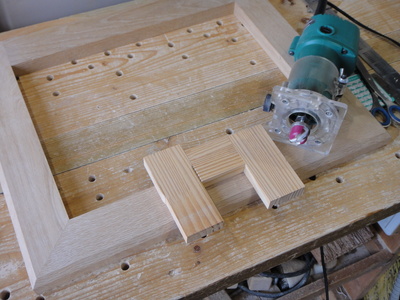

| 底板と棚板を入れるホゾ穴を掘ります。 6mm用直線切り治具と十字型ストップ治具で。 |

| 仮組みです。 いつものSPFならホゾが少しきつくてもグイグイ押しこめば材が変形して入って行くのですが、広葉樹は頑固ですね。キツければどうやっても入って行きません(汗)。ホゾの厚さを微調整して組みました。 面取りしていないので、カクカクしていますが。いいんでない〜〜! |

| 側板と天板の後ろに背板を入れる溝を掘ります。 |

| 19mmRのストレートビットで削ったので、角はけっこう残っています。ノミで仕上げました。 |

| 仮組み。天板と側板の溝はぴたりと合っています。 |

| 今日は朝から夕方まで、びっしり木工。夕方になるとさすがに疲れが出て集中力が切れて来た様です。 ホゾを削る面を間違え、ホゾは厚さ2mmぐらいしか残っていません(汗) とりあえず端材をボンドで接着しました。うまく着けばまた削り直します。 |

| そんなこんなで午後5時頃に今日の作業終了。 また下駄箱の上に桟積みしました。 久しぶりに一日いっぱいの木工で、体力も精神力もヘロヘロ。晩酌のビールは格別でした! |

| 2015年6月5日 前回失敗した飾り前板の代わりに新しい材を木取りしました。が、ホゾ作り治具のビスが緩んでいてホゾの長さが長くなってしまい、まさかの二度目の失敗。天中殺か・・・ 新しく材を木取りする気力も出ず、以前の材をどうにかごまかして使う事に。 さて、ここからは気を取り直してやりますよ! 飾り前板のカーブをプリントしてスプレーのりで貼り付け。 |

| 墨線のほんの少し外側をバンドソーで切って行きます。 |

| ベルトサンダーで仕上げ。 |

| どうしても細かい凸凹が出るので、最後は先程切り取った材にサンドペーパーを挟んでシコシコ削ります。 しっかりと削ればかなりいいカーブが出ました(^_^)v |

| 飾り前板を入れるホゾ穴を掘ります。 角はノミで四角く仕上げ。 |

| 仮組みしてみました。天板は入れていませんが、いいんでない。 |

| 水挽きして廊下で乾燥中。 |

| 扉はメープルで作りました。 メープルは真っ白で綺麗ですね。でも、自動カンナで削ると逆目掘れが出るし、手押しで木端を削ると端がむしれて飛んでしまいました(汗) むしれた材はボンドで接着。 メープルは美しく、惚れ惚れしますがじゃじゃ馬娘ですね。よっぽど気を使って扱わないとすぐにへそを曲げられてしまいます。 それがまたいいのでしょうね(笑) |

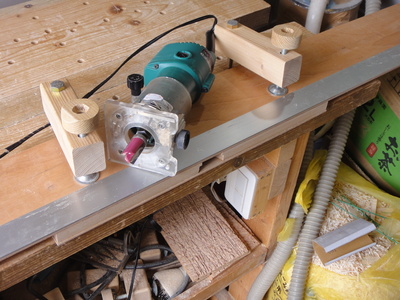

| 2015年6月7日 タイムリミットが決まっているので、出来る時はどんどん行きますよ〜〜! 今日も朝から夕方までびっしり木工しました(^_^)v 前回、扉用のメープルがむしれてしまったので、矧ぎ面をエンドミルで削ってみました。 直線切り治具と6mmのエンドミルで。 むしれは出ずに、綺麗に削れましたが、ほんの少し凸凹が出来ますね。板矧ぎするにはもうひとつの仕上がり。サンディングブロックで削ったらバッチリ仕上がりました。 |

| 本体のタモを#180と#240でサンディング。 広葉樹は硬いので、ツルツルに仕上がりますね。 |

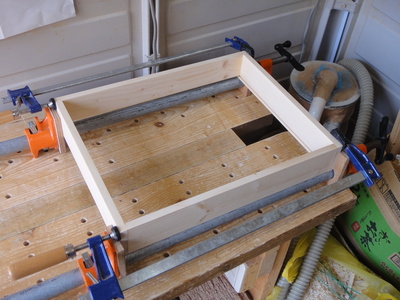

| いよいよ本体組立て。時間との勝負です。 |

| 当て板を当ててクランプで締め付けます。 一度締め付けたらクランプは外し、矩を確認。 緩んできそうなところだけ軽くクランプしました。 最近はクランプでグイグイ締め付けたままにしておくのは余計な力がかかるので良くないのではないかと思っています。 一度締め付けてしっかりホゾが入ったらクランプを外すか抜けてこない程度の力で締め付けるのがいいのではないかと思いますが、どうなんでしょうね。 |

| 次は台輪。 作ってから使うのがまだ2回目の留め切り治具でワンカット。 仮組みしてみましたが、留め切り治具の精度がイマイチでしっかりと直角に組めませんでした。 |

| 材を2本置いて材を直角に置いて切るタイプの留め切り治具で切りました。 ん〜〜、こちらの治具は丸ノコの安定性がイマイチでスカッと直線に切るのが難しい。 納得行くまで切っていると材がどんどん短くなってしまうので、ある程度のところで妥協しました。 本来は留め切り治具をしっかりと調整するのが一番ですね。次回までの宿題にします。 |

| こちらもしばらくぶりのビスケットジョイントカッター。 留め部分は幅がギリギリでちょっと危なっかしかった。 ホゾ穴掘り治具でホゾ穴を掘って雇い実にすると良かったかも。 |

| 締め付け治具で組立て。グイグイ締め付け過ぎると治具が外れたりして、ちょっと手こずりました。 |

| ん〜〜、ちょっと段差も出たし、留め部分も美しくありません。50点ぐらいの仕上がり。 段差は鉋をかけるなどしてどうにかしなければなりませんね。 |

| 可動棚の飾り前板と反り止め。6mmと10mm厚。ホゾの長さは10mm。 |

| 可動棚にホゾ穴を掘ります。 |

| 仮組みしてみました。 ビフォア。 |

| アフター。 |

| 飾り前板に引き手の半丸穴を開けます。 同じ厚さの端材をクランプで固定。ボール盤で直径32mm穴を開けます。 |

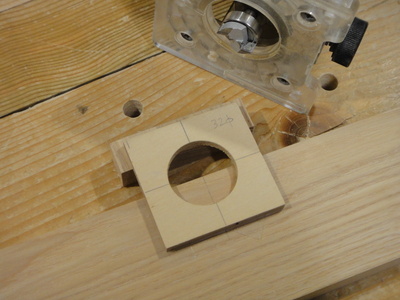

| 引き手部分に指の引っ掛かりを付けます。 直径40mmのテンプレートで習い加工。 |

| こんな感じに仕上がりました。 |

| 仮組みしてみました。 |

| 前から見るとこんな感じ。 |

| 天板、本体、可動棚、台輪を仮に置いてみました。 台輪があるとぐっと家具の雰囲気になりますね。 |

| 2015年6月11日 今日も朝から夕方までびっしり木工。 河怡(かわよし)で台輪の目違いを削りました。気持よく削れてまずまずの仕上がり(^_^)v |

| 天板と台輪を角面ビットで45度に面取り。 削り過ぎない様に少しずつ削ります。 |

| 背板は3枚に分割。相欠きにしました。 |

| 仮置きしてみました。 |

| 小物入れ用引出しの受けの桟を取付け。 直線の出た材をガイドにします。 |

| 可動棚の左右の反り止め、前の引き手を取付け。 反りの出ない様にしっかりと締め付けました。 |

| 天板も取付け。 当て板をして隙間の出ない様にしっかりと取付けました。 |

| 小物入れ用の引出しを作ります。 引出し本体はSPFで作ります。 広葉樹の後にSPFを切るとスパスパ切れますね。やわらか〜〜い! 前板、向こう板にホゾ穴を掘ってます。 |

| 底板を入れる溝を掘ります。 4mmのエンドミルで。 |

| 引出しの部材木取り終了。 上の飾り前板のみタモ材。その他はSPFです。 |

| 仮に入れてみました。いいんでない〜〜! 本日はここまで。 一日中工房にこもっていたのでちょっと疲れ気味。近くのスーパー銭湯で癒して来ますね〜〜! |

| 2015年6月12日 納期が迫ってきたので、5時起きで早朝木工。清々しくて気持ちいいです! 引出しの飾り前板に引き手を付けます。可動棚の時はボール盤を使いましたが、今回は32mmのテンプレートとパターンビットで削ってみました。 向こう側には転び止めの端材を貼り付けてあります。 |

| 裏側からは40mmのテンプレートで。 引き手の厚さは6mmぐらい残しました。 水挽きして早朝木工は終了。 夏場は早朝作業もありですね。 |

| 2015年6月14日 今日も朝から行きますよ〜〜! 引出しを組立て。 |

| 引出しの飾り前板の裏に2mm厚ぐらいのタモ材を貼り付けます。 クランプでがんじがらめ(笑) |

| ヘリは1mmぐらいはみ出させました。 |

| パターンビット用直線切り治具とパターンビットで削ります。 |

| 最後はサンドペーパーで平らに仕上げ。 |

| 扉を本木取り後、丁番用の溝を掘ります。 6mmのエンドミルと直線切り治具、十字型ストップ治具で。 |

| 深さは2.5mmぐらいに。 角をノミで削り仕上げました。 |

| 扉を仮に乗せてみました。 センターの隙間は下がちょっと開き気味。実際に扉を取付けてから微調整します。 |

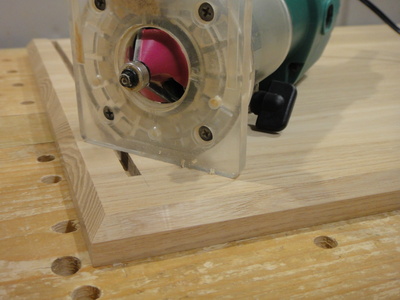

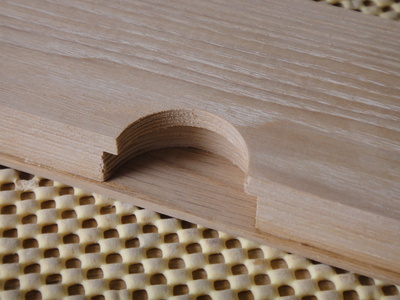

| 台輪に扉を開けるための溝を掘ります。 端材で枠を作り、ベアリング付きのディッシュビットで習い加工。 |

| ベリーグッド! |

| 扉を当ててみました。 溝に指を入れて引いて開けます。 |

| もう少しで完成! 塗装です。オスモのノーマルクリアで。 裏側から塗っていき、パーツ毎に拭き取る様にしました。この方が一度で済むので良さそうです。 |

| 屋外で風を当てて乾燥中。 |

| 引出しの飾り前板を取付けます。 慎重に位置決めしたらクランプで固定。コーススレッドでビス止めします。 本体には予め4カ所に3mmの下穴を開けてあります。 |

| 引出し完成。 |

| 引出しのストッパーをメープルの端材で。 |

| 両面テープで仮止めし、引出しの出が丁度いい所に調整できたらビス止め。 引出しの高さは70mmしかないのでショートラチェットドライバーが大活躍しました。 これがないと取付けられなかったかも・・・ |

| 可動棚と引出しはこんな表情になりました。 |

| まだ可動棚も台輪も取付けていませんが、仮置きしてみました。 だいぶ形になってきたぞ〜〜! |

| 2015年6月15日 昨日に続いて行きますよ〜〜! スライドレールに端材で12mm厚ぐらいの下駄を履かせます。 鋼尺で測り、下駄の木端と平行に取付け。 |

| スライドレールの上の部材を可動棚に取付けます。 可動棚の端との並行に気をつけて。 |

| スライドレールの取付けは現物合わせ。 スライドレールを組み立てた状態で可動棚を仏壇本体に入れ、両端の隙間や曲がりを微調整。 位置が決まればスライドレースの下駄をビス止めします。 |

| センターの背板に桜材を貼り付けます。 クランプでがんじがらめ。 |

| ボンドで接着したので、ズルズル動いて位置合わせが大変でしたが、どうにかうまく収まりました。 が、今回もやってしまいました。貼り付けた背板はセンターの材ではなく、右端の材でした・・・ 一日の疲れがどっと出ましたが、どうにかできそうなので、次回にリベンジします。 |

| 可動棚の上の棚に前板を接着。 あと1〜2日で完成しそうです。 |

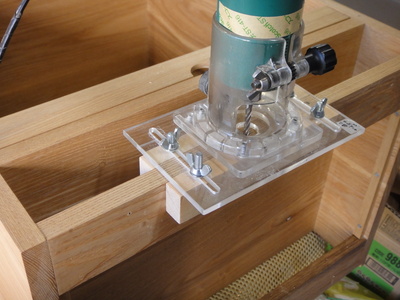

| 2015年6月18日 前回失敗した背板。左右に端材を貼り付け。幅を決めて相欠きを作り直しました。 チェリーの飾り板を貼り付けてあるので、そのままではベースプレートがぶつかってしまいます。ベニヤの端材をスペーサーにして高さを稼ぎました。 |

| どうにか修復終了。 |

| 棚の背にチェリーの厚みを逃がす溝を掘ります。 |

| うまく掘れました。 |

| 棚は桟で受けます。桟の取付け。 |

| 下は可動棚。上に棚。 |

| 可動棚のストッパーを取付けます。 ねじ込み式の鬼目ナットを埋め込み。 |

| 5mmのボルトをストッパーにします。 |

| ストッパーはこの位置。 外した状態で可動棚を入れた後、前面下部からストッパーをねじ込みます。 |

| 可動棚に端材を取付けます。この材がストッパーにぶつかって止まります。 |

| いいんでない〜〜! |

| さあ、いよいよ大詰め!扉を取付けます。 丁番に強力両面テープを貼り付け。 |

| 上部の隙間はトランプで調整。今回は2枚で。 慎重に位置決めしたらしっかり押さえて両面テープを貼り付けます。 |

| 下穴ドリルで下穴開け。 これがないと丁番はうまく付けられませんね。 |

| 扉取付け完了。メープルは白くてつるつる。綺麗ですね。 |

| 底板に扉用のマグネットを取付ける穴を開けます。 いろいろ考えたのですが、この方法が一番確実。 ホゾ穴掘り治具を使い、マグネットの厚みで止まる様に両面テープでストッパーを作り彫ります。 ビットはマグネットの経に合わせて5mmのエンドミル。 |

| マグネットの前面はほんの少し飛び出させました。瞬間接着剤を付け、クランプでしっかりと固定。 |

| 扉には皿ネジをねじ込み、マグネットの受けにします。 |

| 皿ネジをマグネットに付けて扉を閉め、ネジ穴のセンターの印を付けます。 |

| 皿ネジを取付けました。 |

| これで最後。背板を取付けます。 割れない様に1.5mmのドリルで下穴を開けてあります。 |

| 完成! 以降の写真はクリックで大きくなります。 扉はメープル。右端の材は杢が出ています。自動カンナで逆目ボレが少々・・・ |

| 本体はタモ。 扉とは色合いのコントラストがあります。 |

| メープルの背板にはチェリーを貼り付けアクセントに。 |

| 引出しもあります。 |

| 可動棚は180mmぐらい引き出せます。 これだけあれば使い勝手はいいでしょう。 普段はSPFを使っていますが、タモやメープルを使った作品はほぼ初めて。 広葉樹は硬くて頑固ですが、そのぶん角がしっかりと立った仕上がりに。面取りもほんの少しでスッキリとしたデザインに出来るので、広葉樹が好きになりました(^_^) また機会があれば広葉樹でなにか作りますね! |

| 2015年6月24日 最後の部品を作り忘れていました(汗) 掛け軸を受ける台。置き須弥壇(すみだん)と言うみたいです。材はメープル。 |

| ここに置きます。 |

| 仏壇屋さんが仏具を持って来てくれました。 可動棚の引き出し量がたっぷりあるので仏具が余裕で置けました。 |