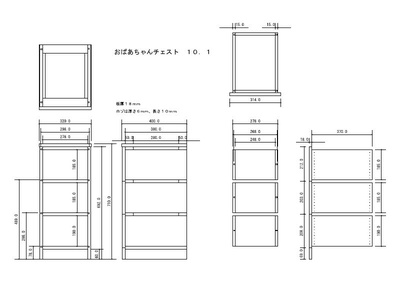

| 2010年1月22日 今年第2弾はおばあちゃんのチェスト。 現在はプラスチック製の押入れ用整理棚みたいなものを使っていますが、ちょっとくたびれてきたので木で作り直します。 いつもの様に図面を引きました。 クリックで大きくなります。 |

| 材は1×10のホワイトパインを使います。 仕上がり寸法+10mmで荒木取り終了。 |

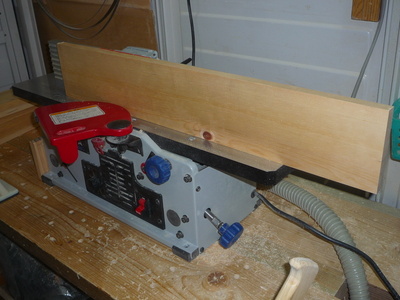

| 幅が235mmぐらいあるので、手押しにかかりません。いちど幅を半分にしてから木作りして行きます。 あとから板矧ぎする時に分かる様に木口に番号と矢印を付けました。 |

| バンドソーで幅を半分に。 作業台とバンドソーの定盤の高さを合わせてあるので、作業台で材を受けられます。 |

| 一面の平面出し。 |

| 平面出しした面を基準面にします。 基準面をフェンスに当てて、両木端の矩出し。 |

| 板矧ぎします。 基準面の段差を出さない様に慎重に合わせました。 今日は今年一番の寒さでした。我が家の温度計はマイナス10℃。電気暖房も焼け石に水で、手足は冷え切ってます。 今は単に1×10に戻っただけで、何も目先が変わっていません。楽しくなって来る前段階ですが、今日はこれまで。無理は禁物です。 |

| 2010年1月25 1×10に戻った材を自動で厚さをそろえ、2枚矧ぎ。 幅460mmぐらいです。こうなると「矧いだなぁ〜」という感じになりますね。 |

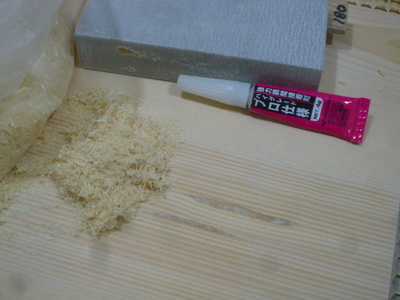

| 2010年2月7 パイン材には避けて通れないヤニ壺があったので、補修します。 |

| 彫刻刀で削ります。 |

| 削った溝に瞬間接着剤をたっぷり垂らし、丸ノコの切りくずを押し付けます。 瞬間接着剤が乾くまでしっかり押し付け、サンディングブロックで平らに削ります。 これで、室内に入れてもヤニが垂れてくることなく安心です。 |

| 罫引きで端から10mmに切り込みを入れます。 防振ゴムを使うと滑らず、いい塩梅。 |

| ホゾ切りの時も防振ゴムを敷いてます。滑らずにい感じ。 材が作業台から浮いているので、向こう側の当て板もしっかりと手で保持できます。 |

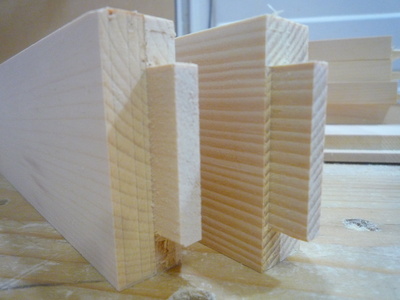

| これも四方胴付きホゾと言うのでしょうか? 浅い方のホゾは2mmぐらいの掘り込みにしています。 |

| 防振ゴムそのままでは薄くてちょっと使いにくい。 そこで、5.5mmべニアを挟んで2枚張り合わせました。 厚みが増して使いやすくなると思います。 作り方はこちらをご覧ください。 |

| トリマーのフェンスも作業台にぶつからない様になり、作業台の真ん中でトリマーで作業ができるようになりました。 上からちょっと押さえれば材も滑らずにしっかりと固定されます。 今までは作業台と材の間に挟まった削りかすなどで材の表面に傷がつくことが結構ありました。今回は材が作業台から浮いているのでこんな事もなくなり、これは思わぬ効果です。 |

| もうひとつの効果。 作業台と材の間にクランプが入る様になったので、材をどこに置いても簡単にストレート治具を固定できます。 これは効果絶大ですよ!クランプの自由度が無限大になりました。 |

| 6mmのダウンカットスパイラルビットで棚板のホゾ穴掘り。 |

| 今日はここまで。久しぶりに1日たっぷりと木工ができました。 |

| 2010年2月9日 この前の続きを。 ホゾ穴の角をノミで削ります。 この時も防振ゴムを下に敷いてます。 |

| ノミで削る時に手元ライトで照らしました。 最近、見えにくくなって来たのでこういう小物に助けられます。 |

| いよいよ組み立て開始。 |

| クランプ用当て板で締め付けました。 対角線を測って、矩にも気を付けて。 |

| 2010年2月13日 引出し受け用の横桟を取付けます。 ここで、tomさんを真似てトランプを使ってみました。 トランプ2枚を挟んでストッパーを固定。ここに押し付けて桟をコーススレッドで固定しました。 |

| 横桟が前桟よりトランプ2枚分、約0.4mm上がっています。 これで、出し入れの時引出しが引っかからず、下にも適度な隙間ができます。 トランプは微妙な隙間を調節できるので使いやすいですね。定番になりそうです。 |

| あとは天板を乗せるだけです。 |

| 引出しの部材を切り出しました。 引出し3つ分。かなりありますねぇ〜。 |

| 手押し、自動で木作りして、板矧ぎ。 クランプが足りない!まだこの2倍の量の材が残っています。暇を見つけて少しずつ板矧ぎしていきましょう。 |

| 2010年2月21日 水引き後、サンディングしました。 サンディング用のマットをクランプで固定してやるとサンディング中に材がずれることなくいい塩梅です。詳しくはこちらをご覧ください。 |

| 2010年2月23日 長さ、幅を揃えて本木取り終了。 引出し3つ分です。 |

| 引出し上部の隙間は1mmぐらい。 |

| ホゾ切りします。 防振ゴム(自称「煎餅」)を下に敷くと滑らずにいい塩梅。 奥の端材はムシれ防止の当て板です。 |

| いつもの様に罫引きで線を引いてからホゾ切りします。 |

| ホゾの厚さを測るのにこんな治具を使ってます。 タモ材に6mm、10mm、19mmのビットで溝を掘っただけです。 |

| ホゾの厚さはほんの少し緩めぐらいがいい様です。 |

| 四方胴付きホゾ完成。 |

| 次はホゾ穴掘り。6mmのスパイラルビットで。 この後、両端はノミで四角くしました。 |

| 底板を入れる溝を掘ります。4mmのスパイラルビットで。 |

| いよいよ組み立て。 クランプ用当て板を使い、しっかり締め付け。 一旦絞め付けたらクランプを外し、矩が出ているかどうかチェック後、自然乾燥させました。 |

| 仮に入れてみました。 高さがちょっときつかったかな? 家の中で乾燥させてから微調整します。 |

| 2010年2月27日 引出しの飾り前板の面取りです。 10mmの丸面ビットで。 |

| 塗装前、最後の水引き。 面取したところもしっかりサンディングします。 |

| 本体も糸面取りします。 1/16インチの丸面ビットで。 面取したところはサンディングもしっかりします。 |

| 引出しに底板を入れます。 手前から押し込んで入れます。 |

| 組み立てる前に、パーツの状態で塗装。 オスモのノーマルクリアで。 さて、組み立てようか・・・と思ったら、つまみが無いことに気がつきました。買い置きしていたのが底をついていました。 と言う事で、今日は完成しませんでした。残念・・・ |

| 2010年3月1日 つまみを買ってきて取付けました。 取付け位置は今回はセンターに。 |

| 飾り前板を引出しに取付けます。 この様にちょうどいい位置に置いたら、引出しに押し付けて・・・ |

| 裏からスリムビスで固定します。 あらかじめビスの先を少しだけ出しておくと押し付けた飾り前板がずれずに作業がやりやすいですよ。 飾り前板の隙間を調整しながら位置決めをして、2段目、3段目と取付けて行きます。 |

| 次は天板の取付け。 今回は簡単にビス留めにしました。 |

| 取付け終了。 |

| 後ろから見てみました。 引出しの後ろは5mmぐらい余裕を持たせました。 2mmのベニヤで塞げば完成です。 |

| 完成!・・・と思いきや、前面下側の隙間を塞ぐ飾り前板(エプロン?)が必要だと言われました。 最初に聞いていて、図面にも書いてあるのに、ダメですねぇ・・・ と言う事で、完成は次回に持ち越しです。 |

| 2010年3月6日 最下段の飾り前板は裏からビス留めにする事にしました。 ビスの先端を少しだけ飛び出させておくと、飾り前板がずれずにうまく取付けられます。 |

| 飾り前板が付くと家具としての風格が出ますね(笑) |

| 飾り前板も3面を軽く面取りして柔らかい感じにしました。 |

| 今度こそ完成! |