| 2005年07月22日 お隣さんに頼まれ物の下駄箱を作りました。W1190 H1050 D350のちょっと大物。物置工房には大きすぎて、組み立て後は青空木工となりました。扉も大きく、鏡板を作るときはかなりてこずったりもしましたが、どうにか完成しました。 |

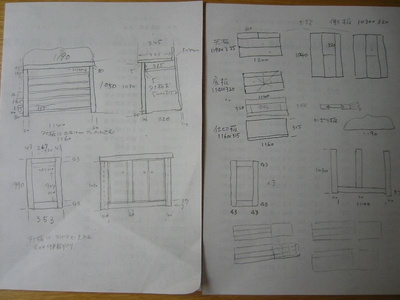

| ここからは製作風景です。 手書きの図面と木取り図も書いてみました。 |

| 本体の荒木取り終了。長いですね〜 |

| 1×6を3枚矧ぎしますが、真ん中の1枚は縦に2枚をイモ矧ぎして使います。材料の木取りがあまり良くなかったため、苦肉の策です。 作業台の上に材を置き、あて板で押しながらクランプで止めてイモ矧ぎしてます。長いクランプがないので、これも苦肉の策。 |

| 板矧ぎします。矧ぐ面の直線を出すのに19mmのパターンビットを使いますが、1200mmの長さの直線治具はないので、新たに作りました。3mm厚、50mm幅のアルミ板を1700mm長さに切断。両面テープで9mm厚の合板に貼り付けワンカットしたものです。本当は1820mmあった方が何かと便利なのですが、工房が狭く、取り回しできないので、この長さに。 板矧ぎについてはこちらをご覧ください。 午後から半日、トリマーで削ってました(汗)これはこれで無心になれるので楽しいです(笑) まだまだ地味な作業が続きます。 |

| 板矧ぎ中です。 |

| サンダーで目違いを取り、使用する寸法に切り出して木取り終了。 |

| 棚板はコンパネで作ります。サブロクの板は工房には入らないので、青空木工です。 使う長さに切ります。下には2×4を4本敷いて、2本目と3本目の間を切るようにします。切ったときに不安定だとマルノコの歯が挟まれてキックバックが起きるので、気を付けて作業します。 |

| 使う幅に切ります。1200mmぐらいの長さがあるので、マルノコの直線切り治具では長さが足りません。パターンビット用の治具をフェンスとして使います。端材をフェンスに当ててワンカットしたものを用意。この板は正確にマルノコのベースの幅になっているので、墨付けしたところに合わせてこの板を置き、板に合わせてフェンスを固定。これで正確な寸法に切れます。 |

| 棚板の切り出し終了。 |

| 棚板の前は19mm厚のSPFを貼り付けて飾りにします。溝を掘ってはめ込むので、棚板の表面から6mmを欠き取ります。 |

| 底板はかまち組みにするので、かまちにホゾを彫ります。6mmストレートビットで。直線治具が短いので、2度に分けて掘りました。あんまりお薦めしません。 |

| 棚板の前に付ける板は幅が短いので、うまく固定できないので違う方法でホゾを掘ります。両面テープで2枚を貼り付け、直線治具で溝を掘ります。直線治具の後ろには同じ高さの材で下駄にしてます。 |

| 底板用のかまちにホゾをつけます。ホゾ切り用の治具で。 |

| ささくれが出るので、サンドペーパーでシャカシャカとこすって取ります。手前が取る前、奥が取った後です。 |

| 底板と棚板。底板はこの後微調整して仕上がり寸法にします。 |

| 側板に棚板用の溝を彫ります。コンパネは12mmなので、12.7mmのビットで。12.7mm用の直線カット治具がないので、合板を12.7mmのビットでワンカットした板をスペーサーとして挟んで位置決めしました。 |

| 溝を掘ったところ。一度に掘るのは5mmぐらいまで。今回は10mm掘るので2度に分けて掘ります。10mmの深さが決まったら、厚めのテープをトリマーのベースプレートのストッパーとして貼り付けます。2回目からは同じ深さにほれます。 |

| 一つ前の写真では手前から押していって最後に止めればうまく掘れました。逆側の板は止める方から掘らなければならないのでちょっと難しいです。 まずは向こう側から少しだけ手前に引っ張って掘っておきます。これで端の割れが防げます。 |

| 次に手前から押していきますが、端は5mmほど残すので、写真のようにトリマーを傾けて掘り始めます。墨線よりちょっと内側から始めて、奥に押していきます。手前の墨線に合わせて彫るのは最後に慎重に。写真は撮影の関係で左手で支えてます。 |

| うまく掘れました。 |

| 棚板の前は飾りで19mmの板を貼り付けたので、溝も手前は幅を広げます。10mmビット用の直線カット治具と十字型のストップ治具で。 |

| 棚板の前の飾りを丸面ビットで面取りします。 |

| 仮組みしてみます。どうにか組めそうです。 形になるとでかいですねぇー! |

| 側板の下を切り込んで足をつけます。ジグソーでこのように切ればまずまずうまく切れます。あとはヤスリで仕上げます。 |

| コンパネには塗装しないので、組み立てた後では塗装がやりにくそう。今回は組む前に塗装をしてみました。いつもの様にウレタンニスです。 |

| いよいよ組み立てです!組み立ては工房内で出来ましたが、あまりの存在感で他の作業が全然出来なくなったので、屋外に出しました。 |

| 裏から見たところ。 |

| 真ん中の板は相欠きで組みました。ぴったりはまって気持ちいい! |

| ダボ埋め。MAXさんにいただいたダボを使いました。MAXさん、ありがとう! |

| 続けて前板の加工です。一番下の飾りの板の波なみを切り出しました。バンドソー大活躍です。 |

| 前板を取付けました。スリムビスで留めてダボ埋めです。下の波なみがかわいいでしょ!あとは扉を残すのみです。 |

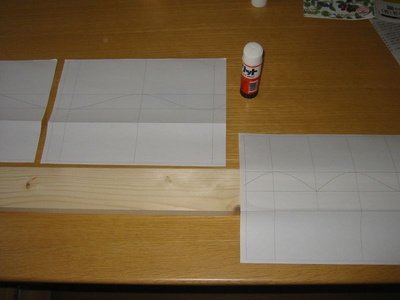

| 扉を作る前に天板の後ろにつける波なみを作ります。 JW−CADで書いた図面を実寸でA4用紙数枚に分けて印刷します。これを材にスティックのりで貼り付けます。 JW−CADで図面を書くときは[作図][曲線]のスプライン曲線というので書くとスムーズな曲線になります。スプライン曲線を使うとハートなどもきれいに書けます。お試しあれ。 |

| バンドソーの3mmブレードで曲線を切ります。写真は切ったところをわかりやすいように材を戻して撮影してます。慎重に切れば、かなり図面どおりに切れます。 バンドソーを購入したきっかけは挽き割りをする為でしたが、このような曲線加工や、切った後にトリマーのストレートビットで寸法を仕上げるときのラフな幅決めに使うほうが多いかもしれません。 |

| 後ろの真ん中の板が当たる部分を切り欠きます。このように切って、最後に左から右に切ると、だいたいきれいに切れます。 |

| 図面の紙をはがし、ランダムサンダーで仕上げます。この後曲線部分は3Rの丸面ビットで面取りします。 |

| 波なみが付きました。 |

| 扉はかまち組みにします。縦かまちに6mmの溝を掘ります。6mmビット用の長い直線切り治具はないので、パターンビット用の治具とスペーサー治具を使います。 作業台に材を固定したら、墨線にスペーサー治具を当て、パターンビット用の治具を両面テープで作業台に貼り付けます。 かまち組みの扉の作り方の詳細はこちらをご覧下さい。 |

| 扉の枠だけ出来ました。大きいですねぇ。 |

| 鏡板を作ります。2×6材をバンドソーで約6mm厚に挽き割ります。これをやりたくてバンドソーを買いました!途中何度か材に挟まれてブレードが止まってしまいました。押し方がへたくそなのかな・・・ |

| 2枚を矧ぐのでパターンビットでワンカットして直線を出します。 |

| 木工用ボンドをたっぷりつけてイモ矧ぎです。あとからサンダーで削るので、はみ出したボンドは気にしない。 |

| ランダムアクションサンダーで表面を仕上げながら厚さも調整します。6mmの溝に入れるのですが、サンダーで薄くなる分を考えて6.5〜7mmに挽き割りしました。これが失敗。いくらサンダーで削ってもなかなか薄くならず、扉3枚分、午前中いっぱいサンダーで削ってました。サンダーから手を離してもじんじんして、白蝋病になりそう(笑)溝の幅と同じ厚さに挽き割ると、サンディングしてちょうどぴったりと入る様になって調子がいい様です。 手押しと自動カンナが何度も頭をよぎりました(笑) |

| 塗装します。組んでしまうと鏡板とかまちの内側がうまく塗装できないので、今のうちに。 乾いたらもう一度塗装してから組み立てます。 |

| 扉を組み立てます。 |

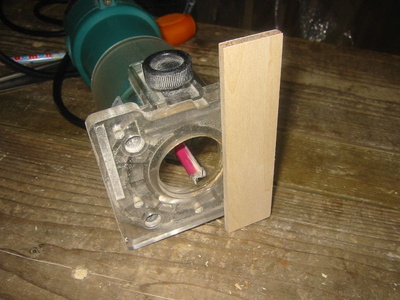

| 扉に丁番を取付ける溝を掘ります。トリマーに5.5mm合板をこのように貼り付けると溝掘りの時に深く掘ってしまう事が防げます。 |

| 右が直線切り治具、左が貼り付けた合板です。この様に使います。 |

| 扉を取付けて、裏板を張ったら完成です。 |

| 扉を開けたところ。 |