| 2006年10月23日 下駄箱を作りました。 今回はカントリー木工でよくやっている角材とコーススレッドで固定する方法でやってみました。ホゾを彫る必要もなく、ダボ穴を埋めることもない。本当に簡単にサクサクと組み立てられました。クセになるかも。 ポケットホールだともっと簡単だろうな・・・ということで、ポケットホール治具がほしくなってきました。 もうひとつ初めてやってみたのはコアボックスビットを使った「なんちゃってレイズドパネル」。これが仕上がってみるとなかなかいい出来です。これからの定番になりそう(^_^) |

| ここからは製作風景です。 今年最後の大物になるか?下駄箱を作ります。 横幅が1200mmもあります。こんな長いクランプは持っていないので、コーススレッド留めするのですが、今回は外からネジが見えないように作ってみます。うまく出来ますかどうか・・・ 板矧ぎしたら、自動カンナで目違いを取りました。 |

| 側板や底板は自動カンナのかかる幅だったのですが、天板は350mmあり、そのままでは自動カンナで目違いをとることが出来ません。今まではランダムサンダーで目違いを取っていたのですが、これがけっこう重労働。 4枚矧ぎの天板を2枚づつ矧いだ後、自動カンナで別々に目違いをとりつつ板厚を合わせ、最後にこの2枚を板矧ぎする方法でやってみました。板矧ぎが2回に分かれるのでちょっと時間がかかりますが、最後に矧いだところの目違いがほとんど出ず、ランダムサンダーの重労働から開放されました(^_^)v |

| 鋼尺ストッパーを使って棚板を取付けるところを墨付け。 |

| 外からコーススレッドが見えない固定方法をいろいろ考えたのですが、名案が浮かばず。結局19mmの角棒で棚板を受ける構造に落ち着きました。カントリー木工などでやっている方法ですね。 たくさんの角棒に下穴を開けるのはけっこうしんどかったです。ボール盤がほしいなぁ・・・ |

| 側板に角棒を固定。 |

| 天板受けをコーススレッドで固定するのに、100均で買ってきたフレキシブルな延長工具が活躍しました。これはいろいろ使えそう!・・・でも、やっぱり100均商品です。使っているうちに回転する部分が外れるようになってしまいました。本格的なものを探してみましょ! |

| 夕暮れが早くなりましたねぇ・・・どうにか形になりました。 |

| 棚板は12mmのランバーコアです。木端が美しくないので、端材から適当に見繕って、薄板を貼り付けてみました。 |

| 棚板が入りました。 |

| 側板に足を掘り込み忘れてしまいました(汗)。組み立てた後なので、あんまり深く掘り込むとささくれそうで、ほんのちょっとだけ掘り込んで足にしました。 |

| これでもガタツキは防げるでしょう。 |

| 袴(台輪と言うようです)と、扉を受ける両端と中央の材を19mmの角棒とボンドで固定。これで形は出来ました。 天板を乗せる前に塗装してしまいました。 |

| 続いて扉を作ります。扉3枚分の材を木取りました。 |

| かまち部分のホゾ切りとホゾ穴開け。 ホゾ穴開けはフェンスを使った方法で行いました。簡単、確実です。 |

| 鏡板はコアボックスビットでまわりを面取りしてレイズトパネルビットで仕上げたような感じにしてみます。初挑戦、うまく行くかな〜〜 これが今回の主役、9.5mmRのコアボックスビットです。 |

| 鏡板を12mm厚に揃え、ストレートビットで端から5mm削ります。この部分はかまちに入り込む部分です。残す厚さは6mm。 |

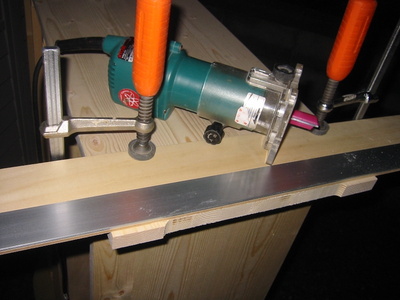

| 端から50mmのところにフェンスを固定し、コアボックスビットで削ります。コアボックスビットのセンターが、ちょうど端から5mmのところに来る計算です。 先ほど削ったところと段差が出ないように深さを調節しました。 |

| 鏡板完成!それらしく見えるでしょ(^_^)v |

| とりあえず嵌めてみました。 角部分のアップ。 |

| こんな感じ。やはり、もう少しRの部分の幅があるとかっこいいですが、まずまず見られます。 |

| こちらも仮に嵌めてみました。そこそこいいですね(^_^)v |

| 扉とマグネットキャッチを取付けました。 詳しくはこちら。 |

| 完成です! |

| 扉を開けてみました。 |

| 今回はじめてやってみた鏡板の加工。なかなかいい感じです(^_^)v |