| 2006年04月09日 雪もだいたい溶けて来たし、そろそろ大物製作に取り掛かりましょうか。 知り合いからオーダーされていたテレビ台を作り始めました。同じような形のテレビ台を2台同時に作ります。 2×4材を32mmに厚さを揃えて、板矧ぎして側板と天板にします。材の加工は手押し、自動カンナを使った板矧ぎを参考にしてください。 この前、自動カンナの鼻落ちがなくなるように前後のテーブルを調整しましたが、結果はばっちりです!900mmの2×4材も10本ぐらい通しましたが、鼻落ちはゼロでした(^_^)v なんだかうきうき気分です! |

| こんなにたくさんの切粉が出ました。 |

| 厚さを揃えた後に、板矧ぎ用に木端の直線を出しました。手押しを使って板矧ぎが出来るほどの平面を出せる腕がないので(汗)、パターンビットとパターンビット用直線切り治具を使いました。切粉が飛び散りますが、これが一番安心して使えます。 |

| 木取り終了。さすがに2台分は量が多いです。 |

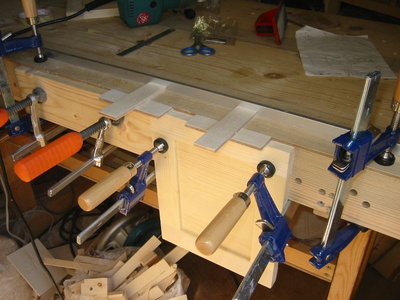

| 板矧ぎ開始。皆さん作っておられますが、今回、板矧ぎ用に上下から挟み込む板矧ぎクランプを作りました。平面を出すのは板矧ぎクランプ、締め付けるのは普通のクランプと仕事が分担されるので、安定して板矧ぎが出来そうです。これはなかなかいいかもしれません。 |

| たくさんの板矧ぎも無事終了。地味な作業もひと段落です。 ほんの少し出た目違いをランダムサンダーで整えて、使用寸法に切り出し、本木取りを終えました。ここまで空き時間で少しづつやっていたので、結構日数がかかってしまいました(汗)これからは組み立てに入るので、目に見えて作業が進むと思います。また、お付き合いくださいね! |

| トリマー用の当て板をたくさん作りました。トリマー作業ではなるべく手抜きをせず、出来るだけきちんとした仕事をしようと思います。 |

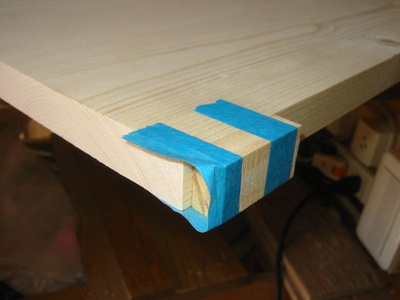

| 材の向こう側の端に当て板を養生テープで貼り付けます。 |

| トリマーでワンカットします。 |

| 当て板もいっしょに削ります。テープはもっと向こう側に貼り付けたほうが良かったですね。 |

| なにもしなければ角がむしれたりして汚くなりがちです。当て板をしたので角はきっちりと出ています。 |

| 前を10mm切り欠きます。今回はバンドソーを使ってみました。調整にちょっと時間がかかりましたが、切り始めたらあっという間に終わりました(^_^)v 奥はストッパー用の板です。 |

| 段差もなく、きれいに切れました。 |

| ホゾ穴を掘ります。15mmのストレートビットと、十字型ストップ治具で。 |

| ホゾ穴掘り終了。暖かい1日でした。今日はこれまで。 |

| 仮組みをしてみました。ホゾのちょっときつい所があって、手直しが必要です。 形が見えてくると、俄然やる気が出てきますねぇ〜〜! |

| 本組みです。長ボルトクランプをセットするのにちょっと手間取って、午前中いっぱいかかってしまいました。 ホゾにはボンドをたっぷりとつけて組みます。クランプを当てる位置によって、形が菱形にゆがんでしまうので、スコヤを当てて、直角には気をつけて締め付けました。 |

| 当て板の両側をボルトで締め付けているので、どうしても真ん中は締める力が弱くなって隙間が出がちです。ウエスを適当な厚さに折ってはさみました。材に傷も付かず、これはなかなかいいです! |

| 天板の角を丸めます。25Rのテンプレートとパターンビットで。 あらかじめ丸ノコで角を落としておきます。 トリマーを進める方向はこの写真では下側を右に、そのまま角を曲がって上に。木端から木口へ進めるとささくれが出ません。最近気づきました(汗) |

| 天板はビスケットジョイントで接合します。 |

| 本当は天板を本体に乗せて現物合わせで側板の場所を墨付けし、そこからビスケットの場所を墨付けするとぴったりと行くはずです。 今回は図面から追っかけて天板のビスケット用の穴を開けてしまったので、しっかりとずれてしまいました。 仕方がないのでビスケットの穴を開け直し、端材をすき間に合った厚さに削って隙間に詰めました。 ひとつひとつの工程をしっかりと考えてから加工しないといけませんね(汗) |

| 天板を取付け。 |

| 上の写真の左下部分に両開きの扉をつけます。 扉はかまち組みで。縦かまちのホゾ穴を開けますが、今回うまい方法を考えました。 テーブルソーでは当たり前ですが、写真の左側のストッパーを取付けました。 直線切り治具と十字型ストッパー治具は一度設定したらそのままです。ホゾ穴を開けたら次の材を加工しますが、ストッパーに当てればぴったりと同じホゾ穴を開けられます。墨付けも最初の材のみで、次からは基準面(だいたい前面にします)のみ気にして、基準面を作業台のフェンスに当てるようにすれば、同じホゾ穴が開きます。 |

| 扉を仮組みして1.5Rの丸面ビットで面取りします。 |

| 鏡板を入れてみました。鏡板は扉としては6mmではちょっと薄いので、9mmにしました。鏡板を入れるホゾ穴は6mmなので、両面を1.5mmぐらいトリマーで削ってます。 |

| かまちの扉の内側は組み立ててからでは塗装ができません。あらかじめ内側のみ塗装しました。 ホゾ組みでボンドをつける部分は塗装できないので養生テープで隠してから塗装しました。写真の養生テープの内側のみ塗装します。塗装は薄めのウレタンニスです。 |

| 扉を入れてみました。上下左右とも少し大きめに作り、現物合わせでカットして収めます。 カットする順番はまず下面を縦かまちと直角にカットします。次に扉が収まるところの高さを測り、それより2mm短く扉の上面をカットします。扉の右と左で高さが違う場合がほとんどなので、気をつけましょう。 この状態で入れてみました。 |

| 写真ではよくわかりませんが、仕切り板と縦かまちの間は下側はぴったりですが、上側は1mmぐらい開いてます。上下ともぴったりと収まる様に縦かまちを下側が1mmぐらい狭くなるように切ります。 |

| 扉の下面と左右がぴたりと収まり、上面に2mmの隙間が開いてます。 取付け時に下面を1mm浮かして取付ければOKです。 |

| 丁番を取付けます。 取付け位置を決めて、墨付けします。 |

| 作業台に扉を垂直に取付け、10mmビットと直線切り治具、十字型ストップ治具を使って3mmぐらい彫ります。 右側に端材のストッパー(オレンジのクランプで留めている材です)を取付け、2枚目の扉の位置合わせ用に。こうすると墨付けは1枚のみで、同じ加工を何度でもできます。 |

| 逆側も治具はそのままで扉をずらして取付け、左側にストッパーを取付けます。これで、丁番用に2ヶ所彫ったところは正確に同じ寸法になります。 |

| 角は丸まっているのでノミで四角く彫ります。 |

| 丁番の取付け穴は下穴開けドリルで。 |

| 一台目完成です! 扉を取付けるところの写真を撮り忘れてしまいました。扉の下に1mm厚のボール紙をスペーサーとして挟んで、扉の上下を位置合わせ。丁番に両面テープを貼り付け側板に仮止めしてビスの下穴を開けました。 |

| 写真は撮りませんでしたが、2台目の本体も完成したので、本体に収める4個の引出しを作ります。 引出しの材を木取り。手押しで基準面を出した1×材をイモ矧ぎして自動カンナで仕上げました。厚さは17.5mmぐらいになりました。 ここで大失敗。引出しはホゾ組みにする予定でしたが、木取りをする時にホゾの長さを加えずにカットしてしまいました。ということで、急遽ビスケットジョイントに変更です。 |

| 引出しの前板のアップです。とりあえず前板のみ置いてみました。 前板は少し大きめに切っておき、現物合わせで上下、左右1.5mmぐらい隙間が開くように調整します。引出しを収める部分の直角が出ていなかったので、調整にはちょっと時間がかかってしまいました。4枚それぞれを現物合わせで寸法を調整しました。 |

| 前板のみ4枚置いてみました。完成するとこんな感じになるはずです。 |

| 底板は5.5mmのシナベニヤ。6mmのスパイラルビットで底板を入れる溝を掘ります。側板の奥と前板の左右は十字型ストップ治具で溝を切らないようにしました。表からは溝が見えないので見た目がかっこよくなるはずです! |

| ビスケットジョイントカッターで、ビスケットのミゾ開け。 |

| 組み立て中です。直角には気をつけて。 引出しを作るときのポイントは2つあります。1つ目は引出しの幅を前側より後ろ側が1mmぐらい狭くなるように作ること。引出しの出し入れがスムーズになります。 (スライドレールを使う場合はこれは当てはまりません。前も後ろもスライドレールがぴったりと収まる幅にするのが正解だと思います) もう1つは側板は木表を表側にして使う事。これだと木が反って来ても真ん中が内側に反って来るので、上と下の2点で引出しを支えられて、安定します。 仮組みして引出しを出し入れしていて、ちょっと渋かったので「そういえば、奥は少し狭めに作るんだったな・・・」なんて思い出して、再度寸法を調整したりと、けっこう時間がかかってしまいました。 |

| ウレタンニスで塗装後、引出しのストッパーと背板を付けて完成です。 |

| 引出しを出した状態。引出しの塗装は前板のみ行いました。 背板を貼り付けたら密閉が良くなり過ぎて、引出しを開け閉めする時の空気の逃げ道がなく、引出しが重たくなってしまいました。背板にキリで穴を開けても効果なし。何かいい解決法があれば教えてくださ〜い! |

| 引出しが重く、不評なので(汗)空気の通り道を作って引出しをスムーズに開け閉めできるようにしました。 背板をはがし、棚板と底板の後ろをトリマーで5mmぐらい欠き取りました。やっつけ仕事になってしまったので、ちょっとガタガタです(汗)。でも、何はともあれこれで気になっていたことが解決しました。掲示板などで解決法を教えていただいた皆さん、ありがとうございます。 |