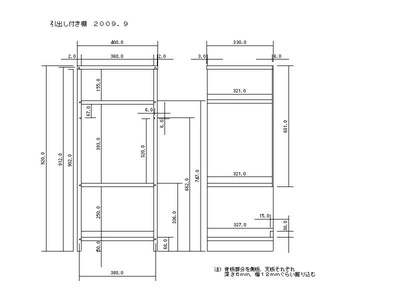

| 2009年9月6日 最近は小物ばかり作っていましたが、久々の大物です。 ご近所さんの依頼で、光電話の終端装置やルーターなどをきれいに収納し、CDやファイルなども入れられる棚を作ります。 一番上には引出しを入れます。 本体の図面です。 クリックで大きくなります。 |

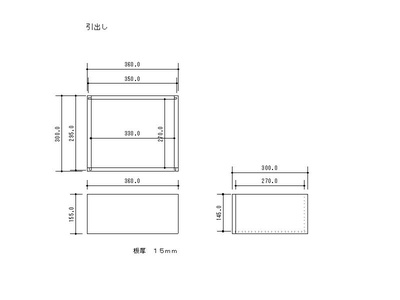

| 引出しの図面も書いてみました。 実際には本体に合わせて現物合わせで寸法を決めます。 クリックで大きくなります。 |

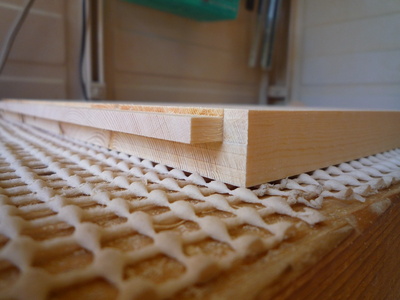

| 側板の長さは900mm以上あります。大きい、大きい・・・ それでもどうにか手押しで平面を出し、自動で厚み調整。 写真では板矧ぎの平面を出してます。 |

| 板矧ぎ中。 最近は板矧ぎにはタイトボンドを使ってます。白ボンドよりやわらかいので、塗りっぱなしで矧いでもボンドが全体に広がってくれるので使いやすいです。 今日はここまで。 夕方からご近所さん大勢で雑貨販売の打ち上げ焼肉です。飲むぞ〜〜! |

| 2009年9月10日 サンダーがけの前に節穴や欠けなどを補修します。 この節の中心は窪んでいますね。 |

| 瞬間接着剤を窪みに入れ、おが屑(丸ノコで削った時に出たもの)をたっぷりかけて手でしばらく押します。 瞬間接着剤が固まればOK。 上に残ったおが屑を除ければこんな感じに盛り上がっています。 |

| ボッシュのオービタルサンダーで削ればこの様にほとんど窪みは分からなくなりました。 瞬間接着剤は塗料も乗るので全く意識せずに塗装ができます。 |

| ・・・とかやりながら、水引き後にサンダーがけです。 #180、#240とかけました。 |

| 次はホゾを切ります。 先ずは罫引きで罫書きます。 |

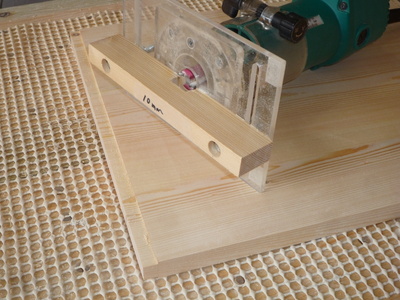

| フェンスを使ってトリマーでホゾ削り。 |

| 最近はこの様にホゾをセンターからずらして作っています。 ホゾは6mm。上を2mm削り、下を削る時にホゾが6mmになるように調整しています。 この様にするとホゾ穴の位置決めがやりやすいのです。 棚板の上の面を基準に図面を書いておけばそこから2mm下がったところにホゾ穴を掘れば間違いなく掘れます。 おっちょこちょいな私にはベストな方法かな・・・。 |

| ホゾ穴の墨付け。 鋼尺と鋼尺ストッパーを使って、寸法間違いや微妙なずれのないように。 |

| ホゾ穴を彫っています。 6mmダウンカットスパイラルビットと十字型ストッパー治具で。 |

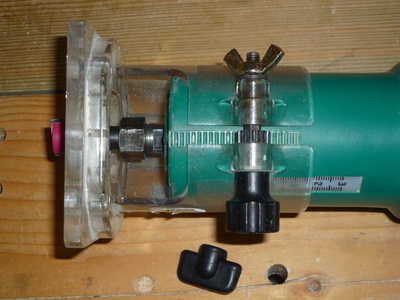

| トラブル発生! トリマーを酷使しすぎたのか、ベースプレートをトリマー本体に締め付けるネジがバカになってしまいました。 手持ちのビスを探したところ、ちょうど6mmの蝶ネジがぴたりと合ってひと安心。 下がバカになったネジ。上に蝶ネジが付いています。 |

| とりあえずは作業続行。 背板を納める溝を掘っています。 |

| 今日はこれまで。 側板はこんな感じ。右は天板を乗せるホゾ。手前が背板を入れる溝、真ん中が一番上の棚板を入れるホゾ穴です。 次回はホゾ穴をノミで四角くするところからです。 |

| 2009年9月13日 前回の続き。トリマーで削った穴の端をノミで四角く削ります。 右は棚板を入れるホゾ穴。左は背板を入れるミゾ。どちらも幅6mm。 |

| 仮組みしてみて、棚板がほんの少し出っ張っていたので、カンナで削ってぴったりに。 カンナはなかなかうまく使えないのですが、木端を少し削るぐらいはどうにか出来ます。 少しずつ使って行って慣れようと思ってます。 |

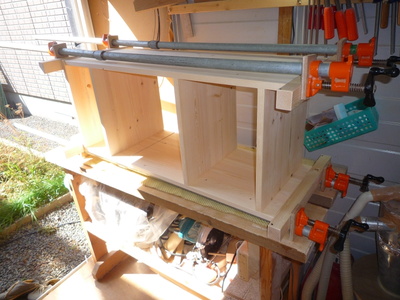

| いよいよ組み立て。 |

| ポニークランプで締め付けるのに、この前作ったクランプ用当て板を使いました。 ポニークランプと当て板を使い、うまく締め付けるコツをつかむのにしばらく時間がかかりましたが、扱いに慣れれば、案外うまく閉め付けられる様になりました。 クランプ用当て板を使うと、側板の真ん中もしっかりと締め付けられ、気持ち良く組み立てられます。 これはいいですよ〜〜! |

| 現物合わせで天板に側板を入れるホゾ穴と背板を入れるミゾを彫ります。 |

| 掘った穴の角をノミで四角く削りました。 |

| 天板を仮に入れてみました。 この写真は後ろからの撮影。背板を入れるミゾは、まずまずの出来ですかね。 |

| クランプ用当て板をして締め付け。 長〜いクランプは工房からはみ出しています(笑) |

| ジョイント部分が側板に押さえつけられ、少しへこみと汚れが付いてしまいました(汗) 端材を入れて、少し浮かしてから締め付けるべきでした。次回からそうしましょう。 |

| 写真の真ん中部分、汚れたところがそれ。 水引きしてしっかりこすってどうにか復活しました。 |

| 本体完成! |

| 下段の後ろにストッパーの材を取付け。 簡単にボンド留めです。 |

| 続いて上段に入れる引出し作り。 ホゾ組みで作ります。 写真は側板のホゾ穴を掘っているところです。 |

| ホゾ、ホゾ穴完成。 上が前板、下が側板です。 |

| ホゾは簡単に丸いホゾにしました。 |

| 仮組みして入れてみました。 なかなか良さげ。 引出しの高さはきつめにしておいて、室内で乾燥後、最終調整します。 すでに夕方6時ぐらいになっています。日暮れが早くなりましたね。 |

| 水引きしています。 水引きの順番が逆だったかな?水引きして材を仕上げてから寸法を決めるべきだった様な・・・ 疲れて、頭がよく回っていません(汗) |

| 2009年9月21日 さて、一気に完成させますよ〜〜! まずは引出しの高さ微調整。材の上側を手押しで0.5mmぐらい削ってみました。 |

| 仮組みして入れてみました。 丁度いいですね。引出しの高さはこれで決定! |

| 組み立て後、底板を入れます。 底板は4mmのシナベニヤ。入れたら真ん中を釘で1カ所留めました。 |

| 本体の塗装。 以前作ったファックス台の横に並べるとの事なので、ファックス台と同じくウレタンニスにしました。 |

| 引出しのストッパーを設置。 引出しを丁度いい感じに入れた状態で、後ろにストッパーを留めます。ズレのない様に慎重に。 |

| 背板を作ります。 1×4と2×4から厚さ8mmぐらいを目指してリソーします。全部で5枚作りました。 この後、自動カンナで6mm厚に揃えます。 押し棒を使って作業は安全に。 |

| トリマーで削り、相欠きに。 仮に組んでみました。なかなかいい感じ。 背板もばらばらの状態で塗装しました。 |

| 真鍮釘で固定。いい感じでしょ! |

| 前から見た感じ。背板の隙間は2mm。 |

| 金具に付いて来たビスは長かったので金ノコで切断します。 ミニバイスと端材を使ってビスをしっかりと咥えてから端材の端をガイドにして金ノコで切断すればブレずにきれいに切れます。 どの本か忘れましたが、洋書に載ってました。 |

| 引出しの引き手金具はこんな感じ。 こういう金具はなかなか売ってないんですよねぇ〜〜 |

| 抜き差しできる補助の棚板を6mmシナベニヤで作ります。 ベニヤの木端は汚いので、端材を貼り付けて化粧します。 |

| ここにもクランプ用当て板が活躍しました。 化粧板を隙間なくきれいに押さえ付けられました。 |

| 化粧板の段差を削るのに平面削り用ベースプレートを使ってみました。 |

| 左手でつまみを押さえながら削って行きます。 |

| ビフォアー。 |

| アフター。 平面削り用ベースプレートの実戦使用は初めてでしたが、うまく削れましたよ〜〜! |

| 補助の棚板はこの様に出し入れ可能。 |

| 完成です! 下段にはルーターや光電話の終端装置などを置きます。真ん中はA4のファイルが入る高さに。上の引出しにはいろいろ小物を入れられます。 |

| 補助の棚板を外せば大きな本なども入れられます。 |

| 引出しはCDも入れられる高さにしました。 |

| 背板を嵌め込んだので、背中も美しい! |