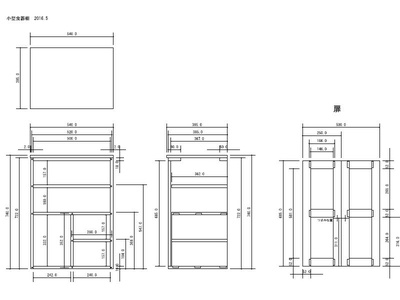

| 2016年5月22日 台所の開いたスペースに置く小型の食器棚を頼まれました。 仕切り板もあって楽しめそうな構造です。 図面です。クリックで大きくなります。 |

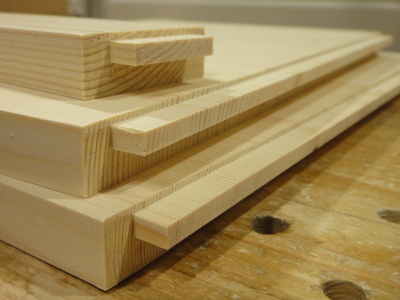

| 荒木取りしました。 1×6材9枚分。けっこうありますね。 |

| 2016年5月22日 手押し、自動カンナで木作り後、板矧ぎ。 今回はタイトボンドⅢを使ってみました。粘度が低くて使いやすいです。 |

| 仕上がり寸法にカットします。 端を矩にカットするには曲尺で墨付けするのが一番。 |

| 墨線に添って直線切り治具でカットしました。 |

| 扉の鏡板をバンドソーで挽き割り。 仕上がり厚さは6~8mmぐらいの予定なので、とりあえず1×材を2枚に挽き割りしました。反りが出ると思うので、このまましばらく室内で乾燥させます。 |

| ここで水引きします。 |

| オービタルサンダーでサンディング。 #180~#240と順番に。 |

| 今回はタイトボンドを敢えて水拭きしないでそのまま固まらせてみました。 固まって硬くなるのでスクレイパーなどで簡単に取り除けると言われていますが、白ボンドよりは硬いけれど簡単にこそげ落とせる感じではないですね。 |

| オービタルサンダーではきれいに削り落とせず、サンディングブロックでかなり力を入れて削りましたが、端は少し残りました。 やはり白ボンドと同じく、板矧ぎした時に水拭きして綺麗に拭き取るのが一番良さそうです。 |

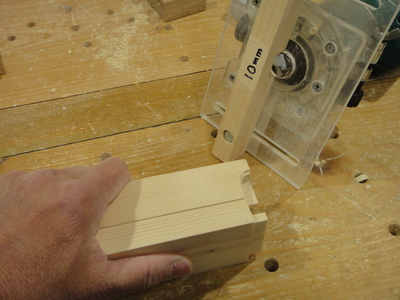

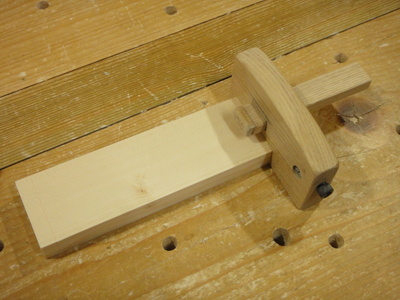

| 2016年6月2日 ホゾを作って行きますよ! 私、この作業が大好き。ホゾ、ホゾ穴がピタリと決まり、形になっていくのは楽しいです。 自作罫引きで罫書きます。ホゾの長さは10mm。 |

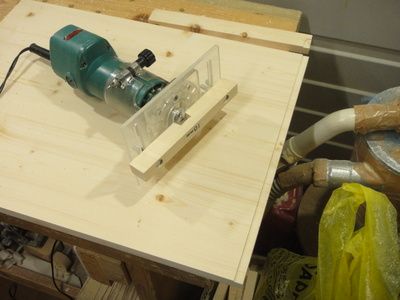

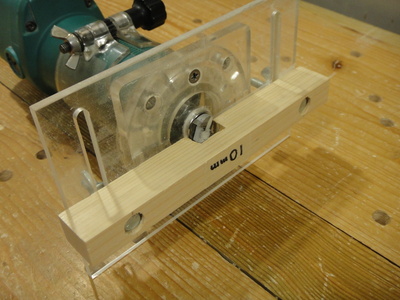

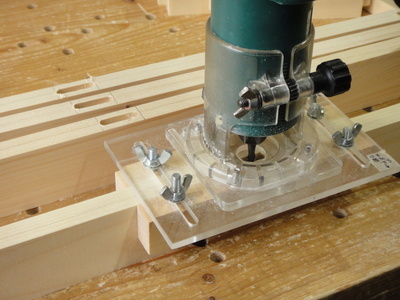

| 10mm専用のホゾ作り治具で削って行きます。 材の向こう側にはむしれ防止の当て板を当てて。 |

| 肩口はこの様に。当て板を補助にすればブレずにきれいに削れます。 |

| いいんでない! |

| 材を普段は立てて重ねて狭い隙間に押し込んで置くのですが、今回は廊下に並べてみました。 この様に1枚1枚置いた方が表裏むらなく乾燥するとの事です。洋書に載っていました。 でも、早速「掃除のじゃまになる」とのクレームが・・・(汗) |

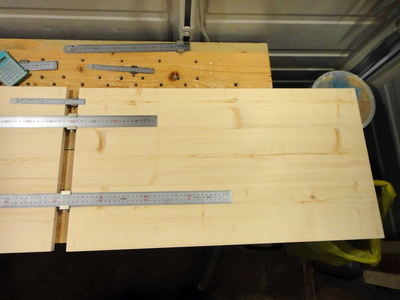

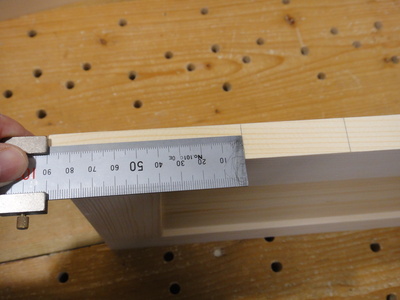

| 2016年6月3日 続けてホゾ穴を掘って行きます。 今回は仕切り板もあるので現物合わせでいつにも増して慎重に墨付けしました。 鋼尺総動員です(笑) |

| 両側板に同時に墨付けして墨付け忘れをしない様に。 |

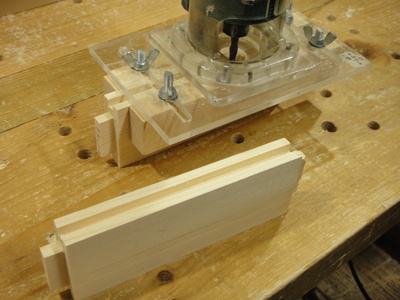

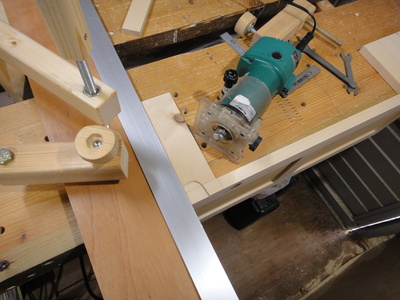

| 6mmエンドミルと6mm用直線切り治具、十字型ストップ治具で。 |

| 溝掘り終了。 この後、角をノミでさらいますが、時間切れ。今日はここまでです。 |

| 2016年6月5日 夕方、1時間木工。 ホゾ穴をノミでさらって仮組みしてみました。 棚板はいい感じ。 |

| 仕切り板を入れてみましたが、やってしまいました。 |

| ホゾ穴の位置を間違えています。埋めて開け直しますね。 失敗した時は焦らず、時間を置いてから作業しましょう。本日ここまで。 |

| 2016年6月10日 前回の失敗から充分時間も経って頭も冷えたので(笑)、ホゾ穴を埋めます。 木目を合わせて埋める材を作成。ボンドを付けて埋めました。バッチリです。 |

| いよいよ組立て。いつももたもたして時間がかかるので、今回はオープンタイムの長いタイトボンド2エクステンドを使ってみました。 |

| 今回ももたもたしてしまい、組立途中の写真はありません。 当て板をうまく当てられず、妻を緊急招集して手伝ってもらいどうにか組立てました(汗)。組立てには腕があと1~2本ほしいですね。 仕切り板、短い棚板もうまく入ってひと安心です。 |

| 1.6mmの丸面ビットで糸面取り。端は面取りできないのでサンドペーパーで仕上げました。 いつもは組み立てる前にパーツごとに面取りしていますが、今回のように複雑な形の棚板の時は間違えて削る可能性が大。組立ててからのほうが安全確実です。 |

| 2016年6月12日 次は扉を作ります。 扉用框材の木取り終了。 |

| 横框にホゾを作ります。 自作罫引きで罫書き。 |

| 10mm専用のホゾ作り治具と19mmのストレートビット。 |

| 当て板を当てて削ります。 |

| 厚さは適当に。今回は7mm。 |

| 肩口も削って四方胴付きホゾ完成。 |

| 続いてホゾ穴を掘ります。ホゾ穴掘り治具と6mmエンドミルで。 一度削ったら材をひっくり返してもう一度。正確にセンターにホゾ穴を作れます。 ホゾ穴の幅はホゾより少し狭めにしておき、最後のひと削りで微調整するとやりやすいです。 |

| 角をノミでさらってホゾ穴完成。 |

| 仮組みしてみました。いいんでない! |

| 本体に仮に当ててみました。幅も長さも若干長め。微調整すればピッタリになりますね。 |

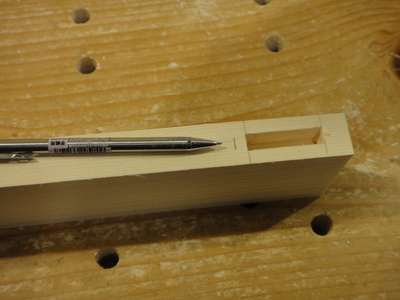

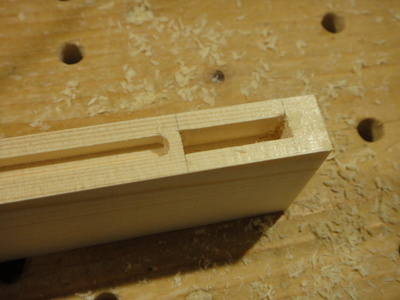

| 2016年6月17日 横框に鏡板を入れる溝を掘ります。 深さは6mmぐらい。 |

| 縦框の墨付けは仮組みして現物合わせで。 |

| ここまで掘ります。 |

| ホゾ穴堀治具で掘って行きます。深さは6mmぐらい。 |

| こんな感じ。 |

| 仮組みして鏡板が入るところだけ1.6mmの丸面ビットで糸面取り。 組んでしまってからでは面取りできませんからね。 |

| 2016年6月18日 扉を組立てます。鏡板のみ予め塗装済み。 一度締め付けたらクランプを外し、フリーにして扉のねじれがないか確認。そのまま乾燥させました。 |

| 2016年6月21日 扉のサイズを微調整。丁番が付く側の縦框を基準にして現物合わせで下部、上部の順に丸ノコで切断。最後に中央部の縦框をトリマーで削ります。 |

| 仮に入れてみました。ちょっときつめ。 蝶番を付けてから最終の微調整をします。 |

| 2016年6月26日 扉に丁番を取付ける溝を掘ります。鋼尺で墨付け。 |

| 作業台に直角に固定します。 |

| パターンビット用直線切り治具と19mmのパターンビットで削ります。向こう側には当て板を当てています。 ひっくり返して同じように削れば完成。 |

| 扉を取付ける前に扉と本体を塗装。いつものオスモ、ノーマルクリアで。 扉を取付けて微調整してから塗装する予定でしたが、今日はあいにくの雨。狂いが出るかもしれないので、微調整は次回に。 |

| 2016年7月9日 前回作業からちょっと間が開いてしまいました。この時期は農作業も忙しいもので。 さあ!今日で完成させますよ。 丁番に強力両面テープを貼り付けます。 |

| トランプをスペーサーにして扉の位置決め。今回は4枚でベストに。 |

| 前後も微妙に調整。取付け位置が決まれば両面テープで仮留め。丁番の取付け穴を開けます。 ダメならまた剥がして何度でも調整できるので、両面テープは便利ですね。 |

| 両面テープを剥がして扉をビス留めし、扉の隙間を最終チェック。再度外して0.5mmぐらい削りました。 19mmパターンビットとパターンビット用直線切り治具で。 |

| マグネットキャッチを取付け。 扉側の金具の穴位置はこのようにして位置決めすると簡単です。 |

| 扉を取付けて最終チェック。 |

| 隙間、いいんでない! |

| 天板を作成して取付け。 |

| 背板も取付け。 |

| 完成です! 扉のつまみはかなり低い位置です。 高さ850mmの台の上に乗せるので、このぐらいがちょうど肩の高さ。開けやすい位置にしました。 |

| 扉を開けてみました。 下段の仕切り板がいい感じ。 |

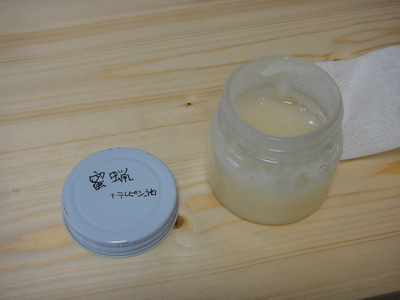

| 2016年7月10日 食器棚は台所に置くので、自作蜜蝋ワックスを塗る事に。 我が家で使っている家具にも塗っていますが、手触りしっとりで水を弾くのでいい感じです。 |

| ワックスはかなり薄めてとろとろにしています。柔らかいのでよく伸びて塗りやすいです。 最後に乾拭きして、今度こそ完成です! |

| 2016年7月17日 今日、お子さんを連れて一家で取りに来てくれました。 この子がまだよちよち歩きでかわいい!抱っこさせてもらったり遊んでいるところを見たりして、すっかり孫を見ている様な眼差しでした(笑)。 楽しいひと時を過ごさせてもらいました。 設置後の写真を送って来てくれました。 「サイズが合わなくて設置スペースに入らなければどうしましょうか・・・」なんてちょっと考えていたのですが、ぴったり収まったようで胸をなでおろしています。 |

| 予め予定していたとおりぴったり収納できた様です。 最上部のマグネットキャッチの部分が想定外だった様ですが、籠の上部を切ってうまく入ったようで、ひと安心です。 |