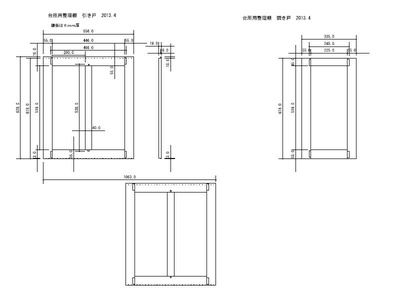

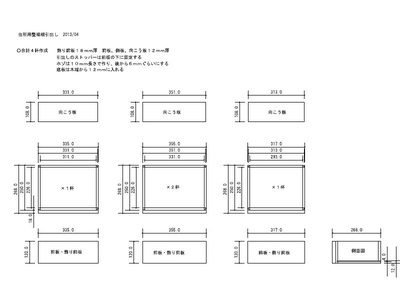

| 2013年4月30日 ここからは台所用整理棚の引き戸と引出し編です。 本体編はこちらをご覧ください。 まずは引き戸の製作。 例によって図面を引きました。 クリックで大きくなります。 |

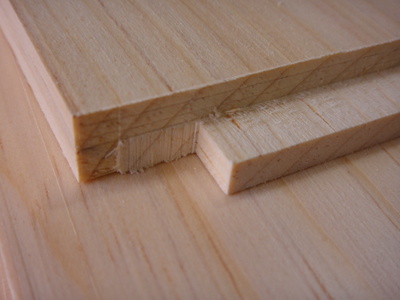

| 丸ノコで荒木取りし、手押しと自動で木作り終了。 鏡板用の材は1×6材をバンドソーで2枚に挽き割ります。 ズボラして挽き割り用のブレードに交換せず、9.5mmのブレードで挽き割りしました。さすがにサクサクとは切れませんが、ゆっくり送れば無事挽き割り出来ました。ティンバーウルフのブレードはよく切れるし、テンション低めで使えるので使いやすいですよ! |

| かまち用の材をバンドソーで荒木取り。 幅の狭い材の荒木取りはバンドソーが一番安全ですね。 この後自動カンナで幅決めします。 |

| ゴールデンウイークは5月4日ぐらいまで寒波に覆われるとの予報です。 今日も寒くて、おまけにまた雨がしとしと・・・ 寒さで息が白くなるんですよ・・・ 工房の温度計は10℃を下回っていました。さぶっ! |

| 一旦引退した電気ストーブにまた復帰してもらいました。あったか〜〜い! |

| 引き戸の材料木取り終了。 |

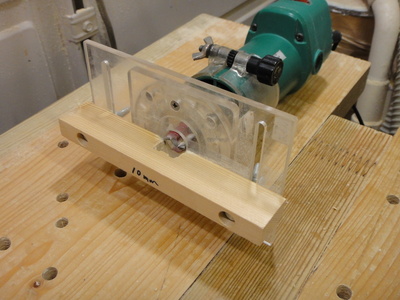

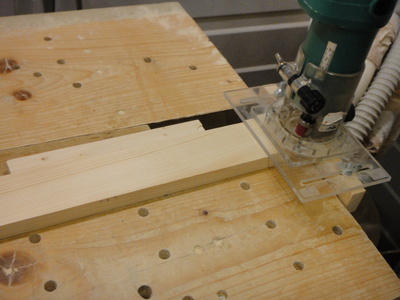

| かまち材にホゾを作ります。 10mm用のホゾ切り治具登場。 |

| 横かまちにホゾ作り中。 |

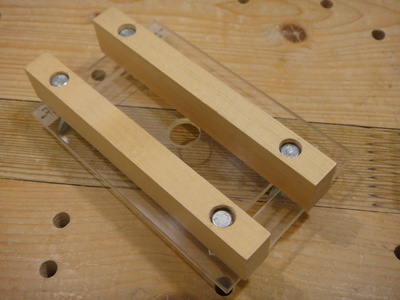

| 四方胴付きホゾ完成。 本日これまで。風呂に入って温まります。その後はお酒で体の中から温めますね〜〜! |

| 2013年5月1日 今日から5月。暖かくなれよ〜〜! ・・・と願ってもダメですね〜 今日も3月の様な寒さです。 寒さに負けず、昨日の続きを。 昨日挽き割りした鏡板用の材は家の中で一晩乾燥させました。 段差が出ない様に調整しながら板矧ぎします。 |

| かまち材にホゾ穴を掘ります。 基準面を決め、印を付けて置きます。 |

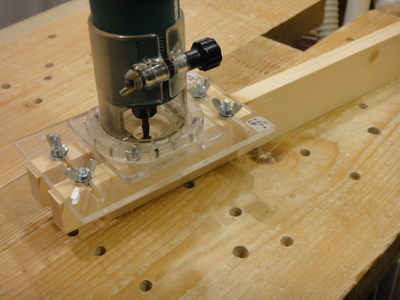

| ホゾ穴堀り治具登場。 |

| かまち材を木取りした時に出た端材を使って中心にホゾ穴が開く様に治具を調整しました。 その後、本番のホゾ穴開け。 先ほど印をつけた基準面を手前にしてホゾ穴を開けます。使ったのは6mmRのスパイラルビット。 |

| 11mmぐらいの深さに。一度に3〜4mmぐらい、3回に分けて開けました。 |

| 段差もなく、いいんでない〜〜 |

| 仮組みしてみました。 |

| 治具の設定はそのままで、ビットの出を5mmにして鏡板を入れる溝を掘りました。 ホゾ穴と鏡板の溝がピッタリと合っていて気持ちいい〜〜!(当たり前ですが・・・) |

| 1.6mmRの丸面ビットで糸面取りします。 |

| 仮組みのまま、水引きしてサンディングしました。 今まではばらしてパーツごとにサンディングしていましたが、この方が段差が出なくていいかも。 |

| 2013年5月5日 ゴールデンウイーク後半戦開始! 鏡板の寸法を決め、仮に入れてみました。 いいんでない〜〜 |

| 鏡板のみオスモで塗装後、ボンドを付けて引き戸の組み立て。 |

| 引き戸の上下に本体の溝に入れる耳を作ります。 下部は3mm弱、上部は10mmぐらいの長さです。 |

| 入れてみました。 |

| 本体の矩がちゃんと出ていませんでした。端に寄せると左の上部が3mmぐらい開いています(汗) |

| 現物合わせでパターンビットで削りました。 |

| 今度はピタリ(^_^) でも、ここで気になったのが上部の隙間。ちょっと開き過ぎで目立ちます。下部の耳の寸法は3mm弱にしましたが、1.5〜2mmもあれば十分でした。そうするともっとかっこ良かったかも。 |

| かまち材をオスモで塗装。 |

| いいんでない〜〜 引き戸を作ったのは初めてですが、すごく楽しめました。 引き手をどうしようか考えていましたが、真ん中の仕切りのかまち材を押せば簡単に扉が左右に動きます。引き手を付けずにこのまま使うことにしました。シンプルイズベストです。 |

| 2013年5月6日 左側の細長い棚には開き戸を入れることになっていたのですが、すっかり忘れていました(汗) 今日1日で急遽作りました。 この記事の最初の図面も差し替えました。 できれば、開き戸も取付けて今日台所に置きたいな・・・なんて思っていましたが、残念、ここまでで時間切れでした。 今日、帯広では雪が降ったそうです。信じられないくらい寒いゴールデンウイークでしたが、どこへも行かずに木工に専念できたので良しとしましょう(笑) 充実のゴールデンウイークでした。 |

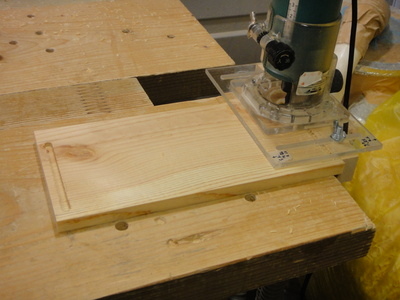

| 2013年5月19日 札幌の桜は満開、我が家の梅も今日でいっきに満開です。 木工も一気に行きますよ! この前の続き。開き戸に丁番を取付ける溝を掘ります。 扉を作業台表面から端材1枚分上に出る様に垂直に固定します。 |

| 19mmビット用直線切り治具を扉に直角になる様に固定。 |

| トリマーで削って行きます。 逆からも同じ様に。 |

| 丁番用溝完成。 |

| 扉の取付けです。ここでいつもうまく行かずに時間がかかるのですよね。 今回は超強力の両面テープを使ってみました。 |

| 超強力両面テープを丁番に貼り付けます。 |

| 下にはスペーサー用のトランプを置き、隙間を確保。 |

| 扉の前後を調整し、ちょうどいい場所に来たらぐいっと力を入れて両面テープを貼り付けます。 超強力に張り付いています。開いても剥がれない。これいいです! |

| 丁番下穴ドリルが活躍。ビス穴のセンターに正確に穴を開けられます。 |

| マグネットキャッチを取付け。 扉の取付けはこちらもご覧ください。 |

| 使う場所に設置し、大小の棚をスリムビスでバシバシと連結します。 |

| 開き戸の隙間。いい感じです。 |

| 最後の仕上げ、天板を乗せようと台所にピタリと押し付けてみました。 なんと!後ろに12mmぐらいの隙間が開いています。天板を後ろに15mmぐらい飛び出させる必要がありますね。 ところが、設計では後ろがぴたりと台所に付く予定で天板の奥行きを決めました。天板はもう本木取り済み・・・ しかたがないので急遽端材を見繕って板矧ぎしました。 今日で完成させるつもりでしたが、明日に持ち越しです。 |

| 台所用整理棚はここに設置します。 ビフォアー。 |

| アフター。 いいんでない〜〜 |

| 2013年5月20日 さ〜て、今日で完成させますよ! 天板を仕上げたら、コーススレッドで取付けます。 |

| この前買ったショートラチェットドライバーが活躍しました。 |

| 本体完成です。 引出しはまだ出来ていませんが、とりあえずこの状態で使い始めます。 奥は以前から使っているキッチンカウンター。 使い込んでいるのでかなりいい色合いになっています。 |

| 引き戸を引いてみました。 |

| 開き戸もオープン、 |

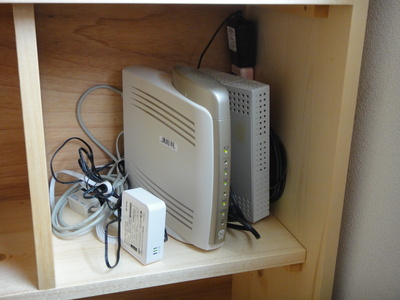

| 光関係の装置はここにまとめました。 入れてみると結構発熱していますね。しばらく様子を見て熱くなりすぎるようなら背板を外すなど対策を考えます。 |

| 台所との隙間もなく、キッチンカウンター、台所との高さもぴたり。気持ちいいです。 |

| 2013年8月13日 引出しを作ります。 4杯ありますので、作りがいありますね(笑) 図面。クリックで大きくなります。 |

| 自動、手押しカンナを使い木作りしました。 板厚は12mm。 バンドソーで挽き割りせずに1×4材を自動カンナでひたすら削ったので。騒音と削りカスがいっぱい出ました(汗) |

| 幅、長さを決め本木取り終了。 |

| 2013年8月14日 お盆だというのに北海道にしては蒸し暑い日が続いています。 暑さに負けず、昨日の続きを。 ホゾを作ります。10mm用のホゾ切り治具で。 |

| 肩口はこのようにして削ります。 同じ高さの材を手前に入れると治具が安定します。 |

| 3方胴付きホゾ完成。 |

| 前板下部は肩口をさらに深く削ります。 バンドソーを使ってみました。切り口が少しでも綺麗になる様に3mmのブレードを使ってみました。 |

| 向きを変えてもう一度。 |

| ほんの少し耳が残るようにしました。 この後、鑿で仕上げましたが、なかなかいい感じです。 |

| ホゾの長さが6mmぐらいになる様にバンドソーで切断。 こうすれば10mm用のホゾ切り治具で8mmでも3mmでも好きな長さのホゾを作れます。 木取りも仕上がり寸法+20mmでいつもどおりの段取りで出来ます。 |

| 次はホゾ穴掘り。 ホゾ穴堀り治具をフェンスにして削りました。 |

| 端は鑿で四角く仕上げました。 |

| 仮組み。いいんでない〜〜。 |

| 4杯積んでみました(笑) |

| 2013年8月15日 今日はお盆休み3連休の最終日。ラストスパートかけますよ! ホゾ穴堀り治具で底板を入れる溝を掘ります。ビットは4mmのエンドミル。 |

| 上が前板、下が側板。 |

| 仮組みしました。 組んだ後に底板を入れられる様に向こう板の高さは底板の位置まで。 |

| 水引きしてサンダーがけ。 |

| 前板の下部を手押しでひと削りします。 |

| 組んだ時にほんの少し前板の下部が浮いています。これで前板が引っかからずにスムーズに引出しを出し入れできます。 |

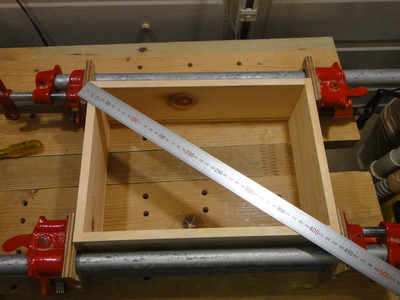

| ボンドで接着。対角線の長さが同じになる様に気をつけながらクランプで締め付けます。 残念ながらここまでで時間切れ。たっぷり楽しめた3連休でした。 ビールが待っている! |

| 2013年8月17日 金曜日1日だけ仕事してまた週末休みで帰って来ました。金曜日も休みにしてくれればいいのにね・・・ さて、どんどん行きますよ! 引出しの底板を入れます。4mmのシナベニヤ。 |

| 引出しの引き手のデザインを考えています。 何回か作った楕円形の引き手にしようかと思っていましたが、「棚の直線的なデザインに合うように四角形の引き戸にしたらどうか」という天の声が。 テンプレートを作ってみました。作り方はこちらをご覧ください。 |

| 2013年8月18日 飾り前板の高さと幅を現物合わせで納得の行くまで微調整しました。 工房で飾り前板をワンカットしたら本体のある母屋で確認。工房でまたカットしてまた母屋へ・・・を午前中いっぱいやっていました(汗) サイズが決まったので引き手加工をし、水引き、サンディングしてオスモのノーマルクリアで塗装。 |

| 飾り前板を引出し本体に取付けます。 両面テープで仮止めするとズレる事なくうまく取付けられます。 この状態で飾り前板を乗せ、位置決めしたらしっかりと押し付けます。 |

| 横にし、クランプで固定。コーススレッドで4カ所固定します。 |

| 引出し完成。 |

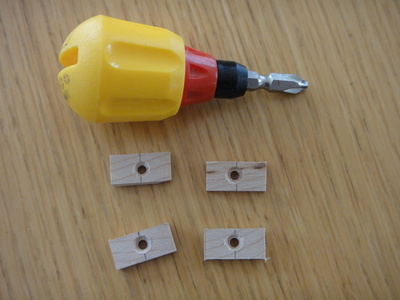

| 引出しのストッパーを作ります。 タモの端材を適当な長さに切断してドリルで穴開けします。 |

| 一度に8個も穴あけするので、一考。最初の1個だけ穴位置を墨付け、それに合わせて即席フェンスにストップ位置を鉛筆で罫書きました。 |

| 2個めからは墨付けなしでどんどん穴あけできます。 |

| ストッパーの取付け位置はこんなイメージです。 前板の後ろの位置に取付けます。 |

| 鋼尺ストッパーで前板+飾り前板の厚さ分だけストッパーが奥に取り付く様に位置決めします。 ストッパーは両面テープで仮止めし、実際に引出しを入れてみて状態を確認します。 |

| 良ければコーススレッドで固定します。 今までは引出しの後ろにストッパーを取付けていたのですが、位置決めがなかなか1度でうまく行かず、何度かやり直していました。 今回は1度でピタッと決まり、気持ちいいぐらいでした。引出しのストッパーを前板の後ろにつけるのは良さそうです。 |

| 完成です! |

| 引き手のアップ。 ちょっと横に長かったかもしれません。上品さに欠ける様な気が・・・ |

| 2013年8月19日 今日は朝からいい天気。お昼現在外気温は31〜2℃ぐらい。工房の天井温度計は45℃を計測。スチール物置の天井恐るべしです(笑) |

| 引出しは横幅に比べて奥行きが短い形。何気なく引くと引出しを引きすぎて何度か落としました(汗) 急遽引き出しすぎない様なストッパーを付ける事にしました。 タモの端材を加工。 |

| 引出しを入れた状態で本体上部裏側に取付けます。 |

| 鋼尺ストッパーで位置決めし、両面テープで貼り付けます。 |

| ビス止めにはラチェットドライバーが活躍しました。 これで安心して使えるようになりました(^_^)v |